Le sang : concepts de base

Auteures : Sophie Chargé, PhD, et Kendra Hodgkinson, PhD

Date de publication en ligne : janvier 2017

Le sang, c’est quoi?

Environ cinq litres de sang vont et viennent dans votre corps à chaque battement de cœur. Le sang circule par des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins pour amener l’oxygène et les nutriments vers les organes et ramener les déchets pour les éliminer. Le sang transporte aussi les cellules, hormones et protéines qui aident le corps à combattre les infections et à limiter les pertes de sang, par exemple.

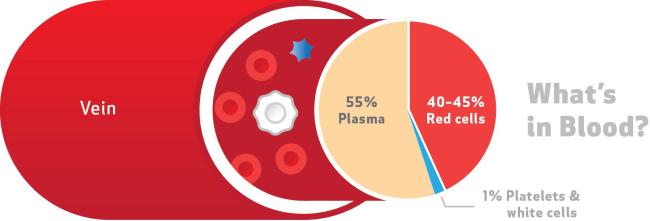

De quoi le sang est-il fait?

Le sang est fait de quatre composants : les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le plasma.

Globules rouges

- Les globules rouges ressemblent à de minuscules beignets sans trou. Leur couleur rouge est due à la présence d’hémoglobine, une protéine contenant du fer qui se fixe à l’oxygène et au dioxyde de carbone.

- Les globules rouges utilisent leur hémoglobine pour transporter l’oxygène des poumons vers les organes et les tissus. En cours de route, ils ramassent le dioxyde de carbone qui se trouve dans les organes et les tissus, et le transportent vers les poumons pour qu’il soit évacué.

- Chez une personne en bonne santé, un globule rouge vit environ 120 jours et l’organisme d’un adulte moyen en compte vingt-cinq mille milliards. Les globules rouges sont fabriqués par la moelle osseuse, qui en produit 7,5 milliards à l’heure, soit environ 2 millions à la seconde.

- Avant de transfuser des globules rouges à un patient, on les extrait du sang total et on leur ajoute une solution nutritive qui permet de les conserver à une température de 4 °C pendant plusieurs semaines (42 jours pour les unités préparées par la Société canadienne du sang).

- Lorsque les globules rouges sont endommagés (lysés) et que leur contenu est libéré dans le sang, on dit que le sang est « hémolysé ». Les globules rouges endommagés ne peuvent plus transporter l’oxygène et les cellules qu’ils libèrent dans le corps sont toxiques. Une quantité élevée d’hémoglobine et d’autres débris cellulaires peut abîmer les reins.

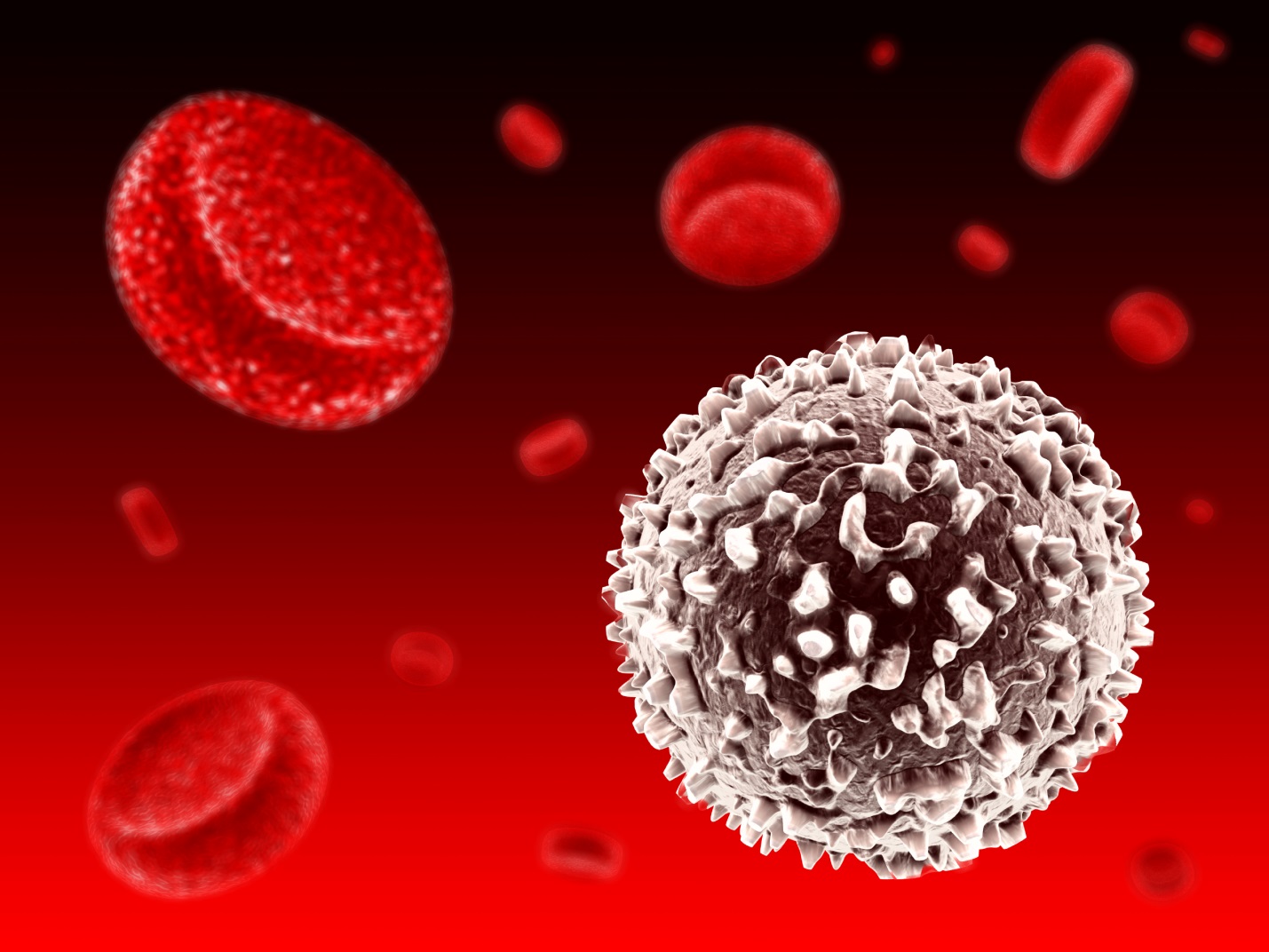

Globules blancs

Les globules blancs aident à combattre les infections. Lorsqu’un virus ou une bactérie se fraye un chemin jusqu’au sang, par exemple par une coupure, une éraflure à un genou ou une infection à une oreille, les globules blancs entourent l’envahisseur (bactérie ou virus) et le détruisent. Il y a trois grands types de globules blancs : les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes.

Les globules blancs aident à combattre les infections. Lorsqu’un virus ou une bactérie se fraye un chemin jusqu’au sang, par exemple par une coupure, une éraflure à un genou ou une infection à une oreille, les globules blancs entourent l’envahisseur (bactérie ou virus) et le détruisent. Il y a trois grands types de globules blancs : les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes.- Les granulocytes sont les globules blancs les plus nombreux dans le sang. Formant la première ligne de défense du corps, ils « avalent » les micro-organismes (phagocytose), puis les détruisent en les bombardant de granules contenant des enzymes.

- Les lymphocytes produisent des anticorps. Lorsqu’ils ne reconnaissent pas un antigène à la surface d’une bactérie ou d’un virus, ils fabriquent des anticorps pour combattre l’envahisseur et le détruire.

- Les monocytes renforcent l’action des autres globules blancs. Principaux acteurs de la phagocytose, ils détruisent les envahisseurs en les absorbant en plus d’identifier les cibles que doivent détruire les anticorps.

- La plupart des globules blancs ne vivent dans le sang que quelques heures ou quelques jours. La moelle osseuse doit donc en produire constamment. Par contre, un petit nombre de lymphocytes (aussi connus sous le nom de « cellules mémoire ») vivent pendant de nombreuses années et gardent certains virus en mémoire, ce qui évite à l’organisme de recontracter un même virus. Les vaccins fonctionnent d’ailleurs selon le même principe : ils amènent le corps à produire des cellules mémoire sans toutefois rendre la personne malade.

- Avant de transfuser du sang à un patient, on en retire les globules blancs. Cette procédure présente plusieurs avantages pour le patient. Premièrement, il court moins de risque de faire de la fièvre après la transfusion. Deuxièmement, il risque moins de produire des anticorps contre les cellules du donneur, et donc de réagir négativement à une transfusion de plaquettes par la suite. Troisièmement, en retirant les globules blancs, on réduit le risque d’infection, car les globules blancs peuvent contenir des agents pathogènes, par exemple le cytomégalovirus (CMV).

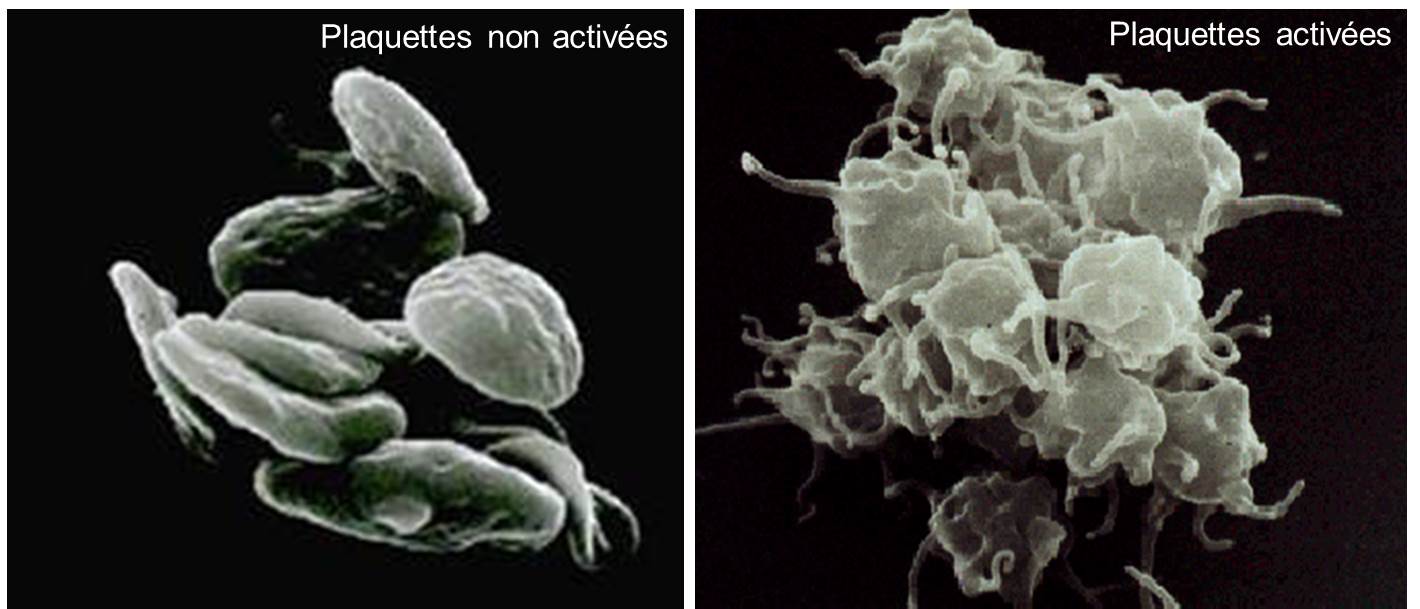

Plaquettes

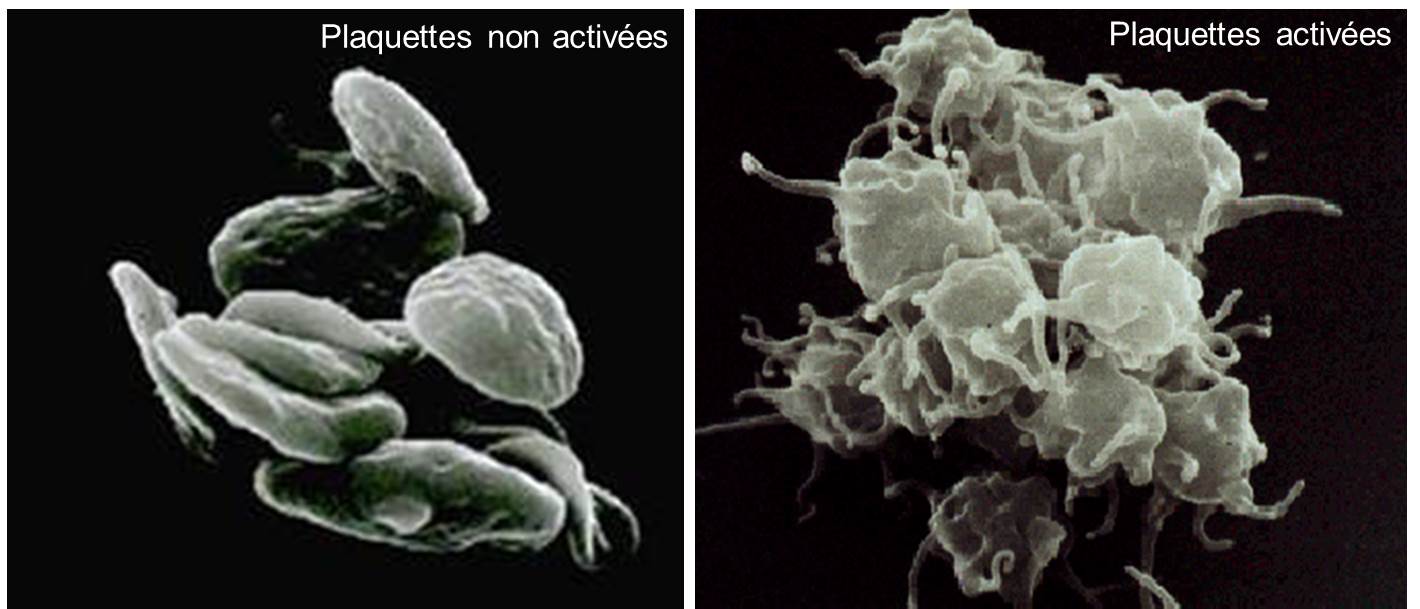

Les plaquettes sont de délicats fragments de cellules en forme de disque. Lorsqu’une personne saigne, elles s’agrègent ou se collent ensemble pour former un caillot qui agit comme un bouchon sur le vaisseau sanguin et arrête le saignement.

Les plaquettes sont de délicats fragments de cellules en forme de disque. Lorsqu’une personne saigne, elles s’agrègent ou se collent ensemble pour former un caillot qui agit comme un bouchon sur le vaisseau sanguin et arrête le saignement.- Le contact entre les plaquettes et les vaisseaux sanguins endommagés déclenche la formation du caillot. C’est ce qui active les plaquettes.

- Les plaquettes activées changent de forme et deviennent collantes. Il en sort de longs filaments qui facilitent le regroupement. Les plaquettes activées, maintenues ensemble par un filet de protéines (fibrine), interagissent avec les facteurs de coagulation du sang pour former un caillot stable.

- À la surface d’une coupure ou d’une éraflure, ce caillot devient une gale et empêche les germes d’entrer.

- Les plaquettes naissent dans la moelle osseuse et dérivent de cellules appelées « mégakaryocytes », qui libèrent chacune des milliers de plaquettes. Chez un adulte en santé, les plaquettes sont fonctionnelles pendant une dizaine de jours.

- En médecine transfusionnelle, les plaquettes sont extraites du sang total recueilli des donneurs, puis reconstituées dans du plasma ou dans une solution additive pour plaquettes avant d’être stockées et transfusées. Elles peuvent aussi être recueillies directement des donneurs par un procédé appelé « aphérèse », c’est-à-dire que le prélèvement est fait par une machine qui ne garde que les plaquettes. Les unités plaquettaires doivent être conservées à température ambiante. Leur durée de conservation est de quelques jours.

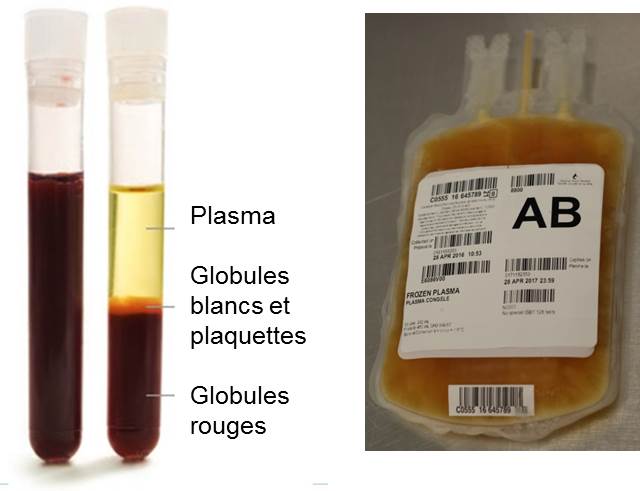

Plasma

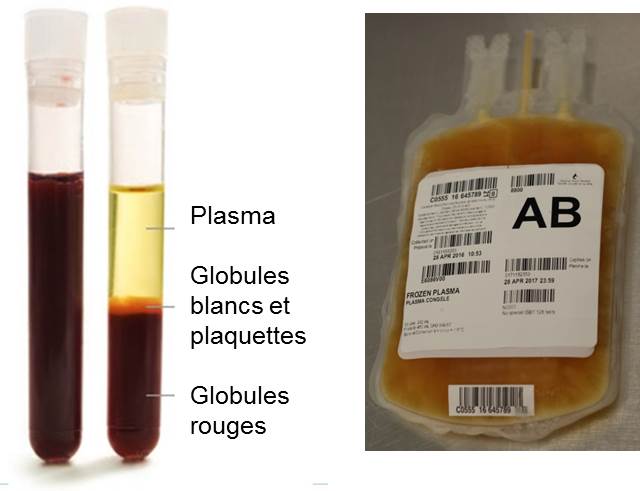

Le plasma est un liquide jaunâtre qui représente plus de la moitié du volume sanguin.

Le plasma est un liquide jaunâtre qui représente plus de la moitié du volume sanguin.- Le plasma est le moyen de transport de tout ce qui circule dans le sang. Il est composé à environ 90 % d’eau et à 10 % des substances qu’il transporte.

- Le plasma achemine les nutriments — protéines, minéraux, vitamines, sucres et acides gras — dans tout le corps et prend les déchets au passage pour les évacuer. Il véhicule également les globules rouges, qui transportent l’oxygène vers les organes et les tissus et en ramènent le dioxyde de carbone.

- En circulant constamment dans le plasma, les globules blancs et les anticorps peuvent aller là où il faut combattre les germes envahisseurs. En constant déplacement elles aussi, les plaquettes et les protéines de coagulation s’activent lorsqu’elles arrivent à un saignement et doivent former un caillot pour arrêter la perte de sang.

- Plusieurs protéines circulent dans le plasma : l’albumine, les anticorps et les protéines de coagulation. L’albumine, la protéine la plus abondante, aide à équilibrer les fluides dans le corps en gardant l’eau à l’intérieur des vaisseaux sanguins. Les anticorps constituent plus du tiers des protéines du plasma. Les protéines de coagulation sont essentielles pour permettre aux plaquettes de former des caillots.

- Le plasma utilisé pour la transfusion est soit extrait d’un don de sang total, soit prélevé directement du donneur au moyen d’une machine d’aphérèse. Les produits plasmatiques peuvent être congelés et conservés pendant longtemps (jusqu’à un an pour les unités préparées par la Société canadienne du sang).

- Les protéines utilisées en médecine transfusionnelle — l’albumine, les immunoglobulines et les facteurs de coagulation — sont séparées du plasma par un procédé de fractionnement. Elles peuvent être congelées sous vide (lyophilisées) et conservées pendant longtemps. On s’en sert pour traiter des problèmes médicaux particuliers.

Que sont les groupes sanguins?

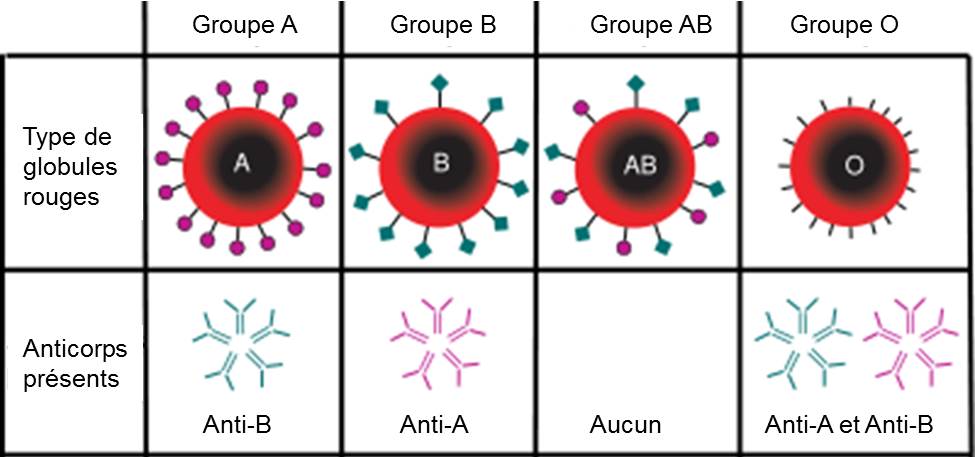

Le groupe sanguin est héréditaire, comme la couleur des yeux. Il y a quatre grands groupes : A, B, AB et O. Le groupe sanguin est déterminé par les antigènes des globules rouges, des protéines à la surface des cellules que le système immunitaire reconnaît. Si le système immunitaire ne reconnaît pas un antigène, les anticorps le détectent et le détruisent.

Le groupe sanguin A possède l’antigène A, le groupe B, l’antigène B et le groupe AB possède les deux : A et B. Quant au groupe O, il n’a aucun antigène. Chaque groupe sanguin est subdivisé selon la présence ou l’absence d’un autre antigène : le facteur Rh. Si ce facteur est présent, on dit que le sang de la personne est « Rh positif (+) »; s’il est absent, le sang est « Rh négatif (-) ». En combinant le facteur Rh aux quatre grands groupes sanguins, on obtient huit groupes (AB+, AB-, etc.). Il existe également des groupes sanguins mineurs.

Une personne d’un groupe sanguin donné produit des anticorps contre les antigènes qu’elle n’a pas. Par exemple, une personne de groupe A n’a pas d’antigènes B sur ses globules rouges. Donc si des antigènes B se retrouvent dans son plasma, ses globules blancs produiront des anticorps pour combattre l’antigène B (anti-B).

Lorsqu’on transfuse du sang, il est très important que les globules rouges du donneur soient compatibles avec ceux du patient, et lorsqu’on transfuse du plasma, il est tout aussi important que le plasma du donneur ne contienne pas d’anticorps qui détruiraient les globules rouges du patient.

On peut déterminer rapidement le groupe sanguin d’une personne. Il suffit de mélanger quelques gouttes de son sang avec des anticorps anti-A, anti-B et anti-Rh, puis de voir quels anticorps amènent les globules rouges à se coller les uns aux autres. Ce phénomène se produit lorsque les anticorps correspondent aux antigènes présents sur les globules rouges. Par exemple, si le sang d’une personne s’agglutine en présence d’anticorps anti-A mais pas anti-B, cela signifie que le sang a des antigènes A (mais pas d’antigènes B). Cette personne est donc du groupe A. La médecine transfusionnelle a recours à des tests perfectionnés pour déterminer avec précision le groupe sanguin des donneurs et des patients.

Qu'est-ce que la compatibilité sanguine?

Dans le contexte de la transfusion sanguine, il y a compatibilité lorsque le sang du donneur et celui du receveur concordent. Cela ne signifie pas nécessairement que les groupes sanguins des deux personnes sont identiques.

Les globules rouges d’un donneur O+ peuvent être transfusés aux personnes de quatre groupes sanguins : A+, B+, AB+ et, bien sûr, O+. Les gens O- sont ceux qu’on appelle les « donneurs universels », car comme leur sang n’a pas d’antigènes A, B ou Rh, il peut être transfusé sans risque à des patients de n’importe quel groupe. Les personnes du groupe AB+, elles, sont des « receveurs universels » : elles peuvent recevoir le sang des donneurs de n’importe quel groupe car elles n’ont pas d’anticorps contre les antigènes A, B ou Rh.

Dans le cas des transfusions de plasma, on établit la compatibilité de manière à éviter que des anticorps anti-A et anti-B attaquent les globules rouges du patient. Comme pour le sang, il y a des donneurs universels : ce sont les gens des groupes AB. Leur plasma ne contient pas d’anticorps anti-A et anti-B et peut donc être transfusé sans risque aux personnes de n’importe quel groupe.

Tableau 1. Groupes sanguins et compatabilité

|

Groupe sanguin (donneur) |

% de la population canadienne | Groupes sanguins compatibles avec ces donneurs – sang | Groupes sanguins compatibles avec ces donneurs – plasma (Rh non précisé) |

|---|---|---|---|

| O- | 7 | Tous les groupes | O-, O+ |

| O+ | 39 | O+, A+, B+, AB+ | O-, O+ |

| A- | 6 | A-, A+, AB-, AB+ | O-, O+, A-, A+ |

| A+ |

36 |

A+, AB+ | O-, O+, A-, A+ |

| B- | 1 | B-, B+, AB-, AB+ | O-, O+, B-, B+ |

| B+ | 8 | B+, AB+ | O-, O+, B-, B+ |

| AB- | <1 | AB-, AB+ | Tous les groupes |

| AB+ | 3 | AB+ | Tous les groupes |

Remerciements

Cette information est adaptée de ressources produites par la Société canadienne du sang pour le programme Apprendre à sauver des vies. Ce programme a été conçu pour faciliter l’enseignement de concepts liés au sang, aux cellules, aux organes et aux tissus.

Les globules blancs aident à combattre les infections. Lorsqu’un virus ou une bactérie se fraye un chemin jusqu’au sang, par exemple par une coupure, une éraflure à un genou ou une infection à une oreille, les globules blancs entourent l’envahisseur (bactérie ou virus) et le détruisent. Il y a trois grands types de globules blancs : les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes.

Les globules blancs aident à combattre les infections. Lorsqu’un virus ou une bactérie se fraye un chemin jusqu’au sang, par exemple par une coupure, une éraflure à un genou ou une infection à une oreille, les globules blancs entourent l’envahisseur (bactérie ou virus) et le détruisent. Il y a trois grands types de globules blancs : les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes. Les plaquettes sont de délicats fragments de cellules en forme de disque. Lorsqu’une personne saigne, elles s’agrègent ou se collent ensemble pour former un caillot qui agit comme un bouchon sur le vaisseau sanguin et arrête le saignement.

Les plaquettes sont de délicats fragments de cellules en forme de disque. Lorsqu’une personne saigne, elles s’agrègent ou se collent ensemble pour former un caillot qui agit comme un bouchon sur le vaisseau sanguin et arrête le saignement. Le plasma est un liquide jaunâtre qui représente plus de la moitié du volume sanguin.

Le plasma est un liquide jaunâtre qui représente plus de la moitié du volume sanguin.