Chapitre 4

Les immunoglobulines

Contexte

Les produits d’immunoglobulines sont préparés à partir de plasma provenant d’un grand nombre de donneurs soigneusement sélectionnés. Ils peuvent être utilisés comme traitement de reconstitution du système immunitaire chez les personnes immunodéficientes ou comme traitement immunomodulateur contre les troubles auto-immuns ou allo-immuns. Ces produits comprennent les immunoglobulines intraveineuses (IgIV), les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC), et les hyperimmunoglobulines, comme l’immunoglobuline Rh (IgRh).

Certains patients qui reçoivent des immunoglobulines affichent une réponse immunitaire inférieure lorsqu’on leur administre des vaccins vivants par voie parentérale, mais les IgIV interfèrent ou interagissent peu avec les virus inactivés, les vaccins vivants administrés par voie orale ou intranasale et le vaccin bacille de Calmette-Guérin (BCG). Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez consulter le Guide canadien d’immunisation de l’Agence de la santé publique du Canada.1

Produits d’immunoglobulines

Les IgIV sont des solutions stériles ou des concentrés lyophilisés d’immunoglobulines humaines G (IgG) qui, ayant été traités pour en retirer les multimères et les agrégats d’IgG, peuvent être administrés par voie intraveineuse. La distribution des sous-classes d’IgG dans les produits d’IgIV est semblable à celle du plasma humain. Selon la méthode de préparation utilisée, certains produits commerciaux peuvent contenir des traces d’immunoglobulines d’autres classes : IgA, IgM, IgE et IgD.

Les divers produits peuvent différer en fonction du nombre d’échantillons présents dans le mélange de plasma, des étapes visant à améliorer le rendement de concentration des immunoglobulines, de l’élimination des contaminants, des procédés d’inactivation d’agents pathogènes et de l’ajout de stabilisants ou d’agents de conservation. Toutefois, l’incidence de ces altérations n’ayant pas été établie, les produits sont interchangeables dans la pratique clinique.2,3

Après l’administration d’IgIV, les nombreux anticorps passés dans le sang du patient de manière passive peuvent entraîner des résultats positifs lors de la réalisation d’analyses sérologiques, ce qui peut donner lieu à une interprétation erronée des résultats. De plus, La transmission passive d’anticorps contre des antigènes érythrocytaires (p. ex. A, B et D) peut entraîner des résultats positifs aux tests de Coombs direct et indirect. Pour cette même raison, les résultats des analyses sérologiques réalisées dans le cadre de tests médiés par des anticorps (p. ex. anticorps anti-HBc, hépatite A, varicelle) peuvent également être trompeurs. Ainsi, afin de savoir si le patient présente un risque de réactivation de l’hépatite B, le test de dépistage de l’hépatite B doit être réalisé par recherche de l’antigène de surface du virus de l’hépatite B (AgHBs) avant l’administration d’immunoglobulines.4,5

Pour connaître les noms des produits d’IgIV distribués par la Société canadienne du sang et pour avoir plus d’informations sur ces produits, veuillez consulter la liste de protéines plasmatiques et de produits connexes offerts par la Société canadienne du sang. Nous vous invitons à consulter la monographie des produits pour obtenir des renseignements à jour sur les indications, la posologie, le mode d’administration et les effets secondaires potentiels.

Immunoglobulines intraveineuses

Mode d’action

Bien que les modes d’action des IgIV n’aient pas tous été clairement élucidés, ces modes d’action sont proposés dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1. Modes d’action prouvés et hyphothétiques des IgIV avec preuves6-8

| Utilisation | Mode d’action | Références |

|---|---|---|

| Protection contre les infections et traitement de substitution pour les déficits immunitaires congénitaux/primaires et acuis/secondaires. |

|

9, 10 |

| Immunomodulation en cas de maladies autoimmunes et de troubles modulaires |

|

6, 8, 11, 12 |

| Prévention de l’alloimmunisation contre RhD avec de l’IgRh |

|

13-15 |

Indications

Au Canada, les indications autorisées des IgIV varient légèrement d’un produit à l’autre. En voici certaines :

- déficit immunitaire primaire;

- purpura thrombopénique immunologique;

- déficit immunitaire secondaire;

- polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique;

- syndrome de Guillain-Barré;

- neuropathie motrice multifocale.

Les IgIV sont souvent utilisées à des fins non approuvées pour le traitement de maladies à médiation immunitaire ou attribuables à un mécanisme pathogénique. Les utilisations non approuvées des IgIV représentent une part significative de l’utilisation totale des IgIV dans la plupart des provinces canadiennes.16

Pour veiller à l’utilisation appropriée des IgIV, plusieurs provinces canadiennes ont adopté des politiques et des pratiques dont certaines assujettissent la distribution des produits à des conditions préalables et à un processus d’autorisation. Ainsi, des directives régionales sur la gestion et l’utilisation des IgIV ont été élaborées par le BC Provincial Blood Coordinating Office, le Réseau régional ontarien de coordination du sang et le groupe de travail Atlantic Blood Utilization Strategy. Le Prairie Collaborative Immune Globulin Utilization Management Framework Project a déterminé des critères pour l’utilisation clinique des immunoglobulines lors de l’élaboration d’un cadre de travail fondé sur des données probantes afin d’aider les services transfusionnels et les cliniciens. La seconde édition a été publiée en février 2022; l’annexe C contient la liste des recommandations révisées et des nouvelles recommandations.17

La pandémie de COVID-19 a accru les inquiétudes concernant la possibilité de pénuries d’IgIV. Le Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins (CCN) a élaboré un Plan national provisoire en cas de pénurie d’immunoglobulines et un projet est en cours dans le but d’élaborer un plan national définitif en cas de pénurie d’immunoglobulines.18,19 Les différents travaux réalisés dans le cadre de ce projet devraient être soumis aux ministres de la Santé provinciaux et territoriaux d’ici le 31 mars 2024.

Contre-indications

La plupart des fabricants indiquent que les IgIV sont contre-indiquées pour les personnes ayant un déficit en IgA et possédant des anticorps anti-IgA. Toutefois on peut administrer des IgSC avec succès à ces personnes.20 Il n’est pas nécessaire de réaliser des analyses pour savoir si un patient a un déficit en IgA avant d’administrer des IgIV. De plus, certains patients porteurs d’anticorps IgG anti-IgA tolèrent les perfusions d’IgIV.21 Pour les patients ayant déjà eu une réaction anaphylactique ou d’autres réactions systémiques graves après l’administration d’IgIV, on peut envisager d’utiliser des produits traités au solvant-détergent. Par ailleurs, le Privigen n’est pas recommandé pour les patients hyperprolinémiques.

Posologie et administration

La posologie des IgIV dépend de l’indication clinique. En règle générale, la posologie préconisée pour la reconstitution du système immunitaire est de 0,4 à 0,6 g/kg toutes les trois ou quatre semaines. Une dose additionnelle de 0,4 g/kg peut être administrée durant le premier mois de traitement si le taux sérique d’IgG est fortement réduit. En ce qui concerne le traitement immunosuppresseur, la posologie est de 1 à 2 g/kg pendant un à cinq jours. Un traitement d’entretien, généralement donné mensuellement, peut être nécessaire. Dans un tel cas, il faut essayer de réduire les doses ou d’augmenter le temps entre les traitements en fonction de la réponse clinique du patient. Des renseignements sur la posologie, la fréquence et la durée du traitement pour des indications particulières figurent dans les directives cliniques locales, les documents consensuels et les monographies des produits du fabricants.

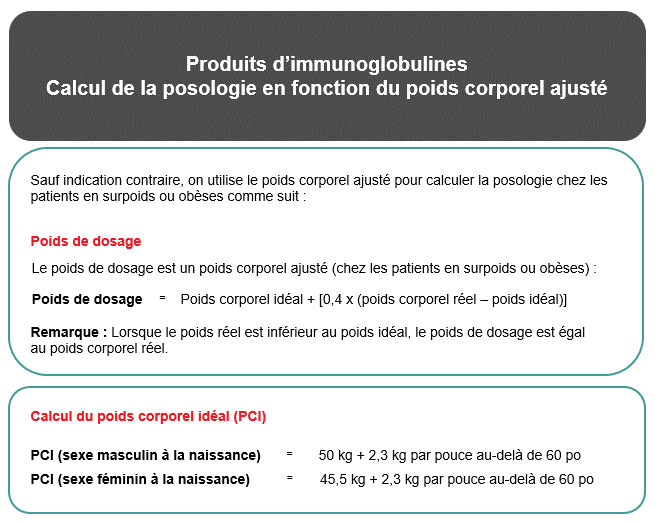

Le CCN et plusieurs autorités sanitaires et bureaux de coordination de produits sanguins provinciaux recommandent que la posologie des IgIV soit établie au moyen du calcul du poids corporel ajusté (p. ex., l’Ontario,22 l’Alberta,23 la Nouvelle-Écosse,24 la Colombie-Britannique25) ou de doses maximales absolues. On peut se référer aux calculateurs de doses offerts en ligne et aux politiques locales pour plus de précisions. La figure 1 ci-après fournit un exemple de calcul de la posologie en fonction du poids corporel ajusté.

Figure 1. Exemple de calcul de la posologie en fonction du poids corporel ajusté.17 Calcul du poids corporel idéal (PCI) selon la formule de Devine.26 Dans la plupart des cas, la dose pour les enfants est calculée d’après le poids corporel réel.

Les IgIV doivent être administrées selon un débit de perfusion approprié à l’indication qui a été indiqué par le médecin. Il suffit souvent de réduire le débit pour prévenir ou atténuer certaines réactions observées chez le patient.

Les directives à suivre pour l’administration d’IgIV varient d’un établissement à l’autre, mais elles s’appuient toutes sur les principes suivants :

- commencer la perfusion à un faible débit (p. ex., 0,01 ml/kg/minute) et surveiller fréquemment les signes vitaux;

- dans la mesure où le sujet le tolère, augmenter le débit de perfusion à intervalles réguliers en réduisant progressivement la fréquence de surveillance des signes vitaux.

C’est la tolérance du patient qui dictera le débit maximal de perfusion, qui pourrait ainsi être inférieur au débit recommandé par le fabricant.

Entreposage

Le produit doit être conservé à une température se situant entre 2 et 25 °C. Cependant, la date de péremption de certains produits peut différer s’ils sont conservés à température ambiante. Veuillez consulter la monographie de chaque produit pour connaître la durée de conservation maximale recommandée pour chaque plage de température.

Réactions indésirables

La prévalence des réactions indésirables associées aux IgIV signalée dans la littérature est très variable.27-30 Elle semble être considérablement moins élevée chez les patients qui reçoivent des immunoglobulines comme supplémentation dans le cadre d’une hypoglobulinémie primaire ou secondaire que parmi ceux qui reçoivent des doses élevées d’IgIV pour le traitement de troubles à médiation immunitaire ou de troubles inflammatoires systémiques.31

Les effets secondaires mineurs associés à l’administration d’IgIV sont relativement fréquents et sont souvent liés au débit de perfusion. Ces réactions prennent diverses formes : céphalée, frissons, fièvre, malaise, anxiété, douleur thoracique, nausée, prurit ou éruption cutanée. La plupart de ces effets secondaires se résorbent après le ralentissement ou l’arrêt de la perfusion d’IgIV. Si ces effets sont récurrents, ils peuvent généralement être pris en charge par la prémédication ou l’utilisation d’un autre produit. Les réactions indésirables plus graves et potentiellement mortelles, notamment l’hémolyse, la méningite aseptique, l’anaphylaxie, la transmission virale, le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (TRALI) et les accidents thromboemboliques, sont rares. Depuis la mise en place des processus systématiques d’analyse des dons et d’inactivation virale, les produits actuellement autorisés sont jugés sans danger en ce qui a trait à la transmission des virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite.32 Des cas de TRALI associés aux IgIV ont été signalés. Il se pourrait que leur fréquence soit en hausse en raison de stratégies visant à atténuer les TRALI qui détournent le plasma obtenu par des dons de sang provenant de donneurs ayant des antécédents de grossesse – et susceptibles de présenter une allo-immunisation HLA – pour qu’il soit utilisé pour la prépration de produits de fractionnement.33,34

Hémolyse

L’administration d’IgIV entraîne souvent un résultat positif au test direct à l’antiglobuline et, dans 32 % des cas, contribue à des accidents hémolytiques cliniquement significatifs.35 L’hémolyse associée à l’administration d’IgIV a été définie par le Groupe de pharmacovigilance sur l’hémolyse associée aux IgIV comme suit :

- Chute du taux d’hémoglobine d’au moins 10 g/l et résultat positif au test direct à l’antiglobuline dans les 10 jours suivant une perfusion d’IgIV, accompagnés d’au moins deux des signes suivants:

- augmentation de la numération réticulocytaire;

- augmentation du taux de lacticodéshydrogénase;

- faible taux d’haptoglobine;

- hyperbilirubinémie non conjuguée;

- hémoglobinémie (sérum de couleur rouge);

- hémoglobinurie;

- ou la présence d’une importante sphérocytose en l’absence d’autre étiologie pour l’anémie.36

Selon de nombreuses études de séries de cas, l’hémolyse associée à l’administration d’IgIV est plus fréquente chez les patients qui reçoivent des doses élevées, en particulier aux doses de 2 g/kg.35,37-39 La prévalence élevée d’hémolyse associée aux IgIV chez les personnes qui ne sont pas du groupe O est due à la fois à la quantité d’iso-hémagglutinines anti-A et anti-B transférée de manière passive au receveur et à la densité des antigènes A et B à la surface des globules rouges du receveur.35,40 Certains fabricants offrent maintenant des IgIV dépourvues d’isohémagglutinines afin d’atténuer le risque d’hémolyse. Ce risque semble être le plus élevé lorsque des doses d’au moins 2 g/kg d’un produit d’immunoglobuline à titre élevé d’isohémagglutinines sont administrées à des receveurs des groupes sanguins A et AB.41 Certaines provinces canadiennes ont mis en place un processus de surveillance prospective de l’hémolyse auprès de ces patients.

Méningite aseptique

La méningite aseptique consécutive à l’administration d’IgIV semble être associée à la dose administrée. En effet, dans la majorité des cas déclarés, les patients avaient reçu des doses immunomodulatrices de 2 g/kg par cycle.42 Les signes et les symptômes de la méningite se manifestent généralement dans les 6 à 48 heures après la perfusion. Un examen du liquide céphalorachidien révèle une teneur élevée en protéines, une teneur normale ou faible en glucose ainsi qu’une pléocytose de leucocytes, malgré des cultures négatives.43 La majorité des patients se rétablissent dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes et tolèrent d’autres perfusions, mais certains ont signalé la réapparition de symptômes après des perfusions ultérieures.44

Anaphylaxie

Des réactions anaphylactiques et allergiques graves aux IgIV ont été signalées. Certaines sont survenues chez des patients porteurs d’anticorps anti-IgA ayant un déficit en IgA, mais l’importance des anticorps IgG anti-IgA, comparativement aux anticorps IgE anti-IgA, le rôle de l’activation du complément et la persistance de la réactivité ne font pas l’unanimité.21,45,46 L’administration d’immunoglobulines sous-cutanées pourrait constituer une solution de remplacement efficace pour les patients ayant des antécédents de réactions anaphylactiques ou allergiques graves qui nécessitent un traitement aux immunoglobulines.20 L’utilisation de produits dépourvus d’IgA est aussi recommandée pour les personnes porteuses d’anticorps anti-IgA et ayant déjà eu des réactions allergiques confirmées.47

Accidents thromboemboliques

Santé Canada et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) ont tous deux émis des mises en garde concernant les risques de complications thromboemboliques associés aux immunoglobulines.48,49Les complications signalées comprennent l’accident vasculaire cérébral, l’accident ischémique transitoire, la thrombose veineuse profonde, l’embolie pulmonaire, l’occlusion veineuse rétinienne et l’infarctus de l’artère rétinienne. Elles peuvent survenir durant la perfusion d’IgIV ou jusqu’à huit jours plus tard.50Les personnes d’âge avancé, présentant des facteurs de risques cardiovasculaires, nécessitant une immobilisation prolongée ou ayant des antécédents d’accidents thromboemboliques sont toutes jugées à risque, bien qu’une thrombose puisse survenir en l’absence de facteurs discernables. Ces personnes doivent faire l’objet d’une surveillance étroite et être suffisamment hydratées avant l’administration d’IgIV. De plus, les immunoglobulines doivent être administrées à la plus faible dose possible et à un débit de perfusion convenant à l’indication et à l’état du patient.

Immunoglobulines sous-cutanées

Au Canada, les immunoglobulines sous-cutanées (IgSC) sont principalement utilisées comme traitement de substitution pour les patients atteints d’un déficit immunitaire primaire ou secondaire. Étant donné que ces patients auront besoin d’un traitement de substitution par immunoglobulines leur vie durant, bon nombre d’entre eux peuvent avoir une meilleure qualité de vie en recourant aux IgSC plutôt qu’aux IgIV. Parmi les avantages figurent un profil d’effets secondaires amélioré, une administration simple en l’absence d’accès vasculaire, une plus grande commodité en raison de l’administration faite de façon autonome ou à la maison, et la facilitation des déplacements.51En ce qui concerne la diminution de la fréquence et de la durée des infections chez les sujets atteints d’un déficit immunitaire primaire, l’efficacité des IgSC et des IgIV est jugée équivalente.52 Comme pour tout produit sanguin administré à domicile, les IgSC doivent être prises sous la supervision d’une clinique de soins intégrés afin que les patients et les aidants naturels soient bien formés en ce qui a trait à l’administration, à la manipulation et à la conservation des produits ainsi qu’à la surveillance d’effets indésirables potentiels.

Indications

Les IgSC sont approuvées comme traitement de substitution en cas de déficit immunitaire primaire ou secondaire, ainsi que comme traitement d’immunomodulation en cas de polyneuropathie inflammatoire chronique démyélinisante. Leur administration de façon autonome ou à domicile est sécuritaire et efficace, et est préconisée pour bon nombre de gens, car elle offre une meilleure qualité de vie et réduit les risques de réactions indésirables.53,54

Contre-indications

Les IgSC sont principalement contre-indiquées chez les sujets ayant des antécédents de réaction anaphylactique ou allergique grave à des préparations d’immunoglobulines. Cependant, de telles réactions sont souvent à l’origine de l’abandon de la perfusion intraveineuse pour l’adoption de l’injection sous-cutanée. Il est important de rappeler que certains produits sont déconseillés chez les personnes porteuses d’anticorps anti-IgA. En outre, Hizentra déconseille l’utilisation de son produit chez les patients hyperprolinémiques.

Posologie et administration

Pour l’amorce du traitement de substitution dans les cas de déficit immunitaire primaire, la dose de départ des IgSC varie entre 100 et 200 mg/kg par semaine, dépendamment du produit utilisé. Le débit de perfusion recommandé varie également selon le produit.55-57 Une dose additionnelle de 0,4 g/kg peut être administrée durant le premier mois de traitement si le taux sérique d’IgG est fortement réduit.

En cas de passage des IgIV aux IgSC, le calcul le plus simple consiste à prendre la dose mensuelle totale d’IgIV et à la diviser par quatre pour obtenir la dose hebdomadaire d’IgSC, puis à ajuster la posologie de manière à obtenir un taux résiduel d’IgG correspondant à au moins la limite inférieure de la plage de référence du taux sérique d’IgG pour l’âge du patient ou pour atteindre l’efficacité clinique.58

HyQvia, un produit d’IgSC approuvé dans le traitement des déficits immunitaires primaires et secondaires, peut être administré une fois par mois. Il s’administre avec de l’hyaluronidase, qui permet l’injection d’une plus grande quantité d’immunoglobuline. La dose usuelle est de 100 à 125 mg/kg par semaine. On peut commencer par une dose par semaine, puis passer à une dose cumulative toutes les trois à quatre semaines.

Le seul produit d’IgSC autorisé comme traitement d’immunomodulation en cas de polyneuropathie inflammatoire chronique démyélinisante est Hizentra, dont la monographie recommande une dose de 200 à 400 mg/kg par semaine.56

Conservation

Les produits d’IgSC doivent être conservés à une température se situant entre 2 et 25 °C. Cependant, la date de péremption de certains produits peut différer s’ils sont conservés à température ambiante. Pour les produits devant être réfrigérés jusqu’à leur administration, la date de retrait du produit du réfrigérateur doit être notée. Certains produits peuvent être conservés à température ambiante au domicile des patients. Veuillez consulter la monographie de chaque produit pour connaître la durée de conservation maximale recommandée pour chaque plage de températures.

Réactions indésirables

Outre l’inconfort associé à l’injection sous-cutanée, le profil des réactions indésirables des IgSC est semblable à celui des IgIV (voir section ci-dessus).

Le Provincial Blood Coordinating Office (PBCO) de la Colombie-Britannique, en collaboration avec des immunologues et des médecins spécialistes en médecine transfusionnelle, et avec le soutien du programme BloodTechNet de la Société canadienne du sang, a créé une trousse d’outils, le Primary Immunodeficiency Disease Toolkit, pour aider au diagnostic, au traitement et au suivi des patients atteints d’un déficit immunitaire primaire. Cette trousse d’outils contient des algorithmes pour le diagnostic et le traitement de la maladie, des outils permettant de calculer les doses d’IgIV ou d’IgSC et l’ajustement de ces doses, ainsi que des liens vers des documents de référence.

Hyperimmunoglobulines

Les hyperimmunoglobulines sont des produits de fractionnement préparés au moyen de mélanges de plasma humain sélectionnés pour leurs titres élevés d’anticorps précis. Elles sont soumises à divers procédés d’inactivation virale, qui varient selon la méthode de production de chaque fabricant.

Contre-indications

- déficit en IgA;

- antécédents de réaction grave ou allergique au produit;

- toute affection pour laquelle une injection intramusculaire serait contre-indiquée.

Immunoglobulines Rh

Les immunoglobulines Rh (IgRh) sont des préparations lyophilisées d’immunoglobulines humaines de la classe IgG dont les anticorps sont spécifiquement dirigés contre l’antigène RhD. Elles sont préparées au moyen d’un mélange de plasma humain provenant de donneurs rémunérés présentant des anticorps anti-D.59,60 Les produits d’IgRh ne faisant pas l’objet d’une purification par affinité pour l’antigène, ils peuvent contenir des niveaux de fond d’autres anticorps IgG. Bien que la plupart des produits d’IgRh soient d’une grande pureté et qu’ils ne présentent pas un niveau d’activité élevé du complément, certains produits contiennent des anticorps résiduels dirigés contre d’autres antigènes du système Rh.

Description des produits

Les produits d’IgRh sont offerts en flacons de 600 UI (120 µg), de 1 500 UI (300 µg) et de 5 000 UI (1 000 µg) d’anti-D. Pour plus d’informations, veuillez consulter la monographie du produit et le Chapitre 12 : La maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né et thrombopénie immune périnatale du Guide de la pratique transfusionnelle.

Indications cliniques61-63

Il existe deux grandes catégories d’indications cliniques pour ces produits : prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh) (voir tableau 2) et traitement du purpura thrombopénique immunologique (voir tableau 3).

Tableau 2 : Utilisation d’IgRh en prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh) – indications, contre-indications, posologie et administration

|

Catégorie 1 : Prévention de l’allo-immunisation à l’antigène D (Rh) |

|

|---|---|

| Indications |

|

| Contre-indications |

|

| Posologie et administration |

|

Tableau 3 : Utilisation d’IgRh pour le traitement du purpura thrombopénique immunologique – indications, contre-indications, posologie et administration

|

Catégorie 2 : Purpura thrombopénique immunologique (PTI) |

|

|---|---|

| Indications |

L’administration d’IgRh en cas de PTI a ceci de particulier : le patient doit être RhD positif, et avoir une rate intacte et fonctionnelle. |

| Contre-indications |

|

| Posologie et administration |

|

Immunoglobuline anti-hépatite B

L’immunoglobuline anti-hépatite B (IgHB) est une solution stérile d’une fraction IgG purifiée de plasma humain contenant des anticorps contre l’antigène de surface du virus de l’hépatite B (anticorps anti-HB). L’IgHB est fabriquée à partir de plasma provenant de donneurs en bonne santé, sélectionnés pour leurs titres élevés en anticorps anti-HB.

Tableau 4 : Administration d’IgHB aux fins d’immunisation passive65

| Indications |

Afin de fournir une immunisation passive au virus de l’hépatite B (VHB) dans les situations suivantes :

|

| Posologie et administration |

0,06 ml/kg par voir intramusculaire ou 0,5 ml dès que possible pour les nouveau-nés (< 24 heures de préférence) |

Autres hyperimmunoglobulines

Les indications, la posologie et le mode d’administration relatifs aux autres produits d’hyperimmunoglobulines de fractionnement offerts par la Société canadienne du sang sont fournis dans le tableau 5. Pour connaître la posologie recommandée en cas d’exposition à une maladie particulière, veuillez consulter la monographie des produits.

Tableau 5 : Autres produits d’hyperimmunoglobulines de fractionnement offerts par la Société canadienne du sang

|

Produit |

Indication | Posologie et administration |

|---|---|---|

|

Immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne (VariZIG) |

Prévention des infections ou réduction de leur gravité chez les femmes enceintes ayant subi une exposition importante au virus varicelle-zona (VZV), à condition que la personne exposée n’ait PAS d’immunité connue au virus varicelle-zona (aucune vaccination ni infection antérieure).66 |

La dose recommandée pour un adulte est de 125 UI/10 kg de poids corporel, jusqu’à concurrence de 625 UI. Chaque flacon contient environ 125 UI d’anti-VZV. Le VariZIG peut être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire. Le VariZIG doit être administré dès que possible, au moins dans les 96 heures suivant l’exposition, puisque l’efficacité du produit n’a pas été établie au-delà de cette période. |

|

Immunoglobuline intramusculaire (GamaSTAN S/D) |

L’immunisation passive au moyen de l’administration d’immunoglobuline intramusculaire peut être envisagée à titre de traitement prophylactique post-exposition lorsque l’immunisation active par vaccination est impossible ou contre-indiquée en raison de l’âge du patient ou d’un problème médical sous-jacent. |

Le GamaSTAN S/D est administré par voie intramusculaire, préférablement dans la partie antérolatérale du haut de la cuisse ou dans le muscle deltoïde, dans le haut du bras. En raison du risque de lésion du nerf sciatique, la région fessière ne doit pas être utilisée comme site d’injection régulier. Toute dose supérieure à 10 ml doit être divisée, puis injectée dans plusieurs sites musculaires afin de réduire la douleur et l’inconfort aux points d’injection. |

|

Immunoglobuline anti-CMV (Cytogam) |

L’immunoglobuline intraveineuse (humaine) anti-cytomégalovirus est principalement indiquée chez les personnes séronégatives au CMV ayant reçu un organe plein d’un donneur séropositif, dans le but de prévenir une infection primaire au CMV. Dans le cas de greffes d’organes autres que les reins, un traitement adjuvant au ganciclovir peut être administré. À noter qu’au Canada, le Cytogam est uniquement approuvé en lien avec la transplantation hépatique.

|

La dose maximale totale recommandée par perfusion est de 150 mg/kg. Le produit doit être administré par voie intraveineuse selon le calendrier suivant, sans excéder le débit précisé :

|

Conservation

Le produit doit être conservé à une température se situant entre 2 et 8 °C. Il doit être utilisé dans les quatre heures suivant sa reconstitution.

Réactions indésirables

Les immunoglobulines Rh WinRho SDF (Ig anti-D) sont accompagnées d’avertissements sérieux et de mesures de précaution concernant le risque d’hémolyse grave lorsqu’elles sont utilisées dans le traitement du purpura thrombopénique immunologique (voir contre-indications ci-dessus). Le profil de réactions indésirables est semblable à celui des autres immunoglobulines.

Crédits de développement professionnel continu

Les associés et les professionnels de la santé qui participent au Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada peuvent demander que la lecture du Guide de la pratique transfusionnelle soit reconnue comme activité de développement professionnel continu au titre de la Section 2 — Apprentissage individuel. Ces personnes peuvent réclamer 0,5 crédit par heure de lecture, jusqu’à hauteur de 30 crédits par année.

Les technologistes médicaux qui participent au Programme d’enrichissement professionnel (PEP) de la Société canadienne de science de laboratoire médical peuvent demander que la lecture du Guide de la pratique transfusionnelle soit reconnue en tant qu’activité non vérifiée.

Remerciements

Les auteurs, Sheila Rutledge Harding M.D., MA, FRCPC, Juthaporn Cowan, M.D., Ph.D., FRCPC, FACP et Sarah Jennings, RPh, PharmD, remercient Kathryn Webert, M.D., M.Sc., FRCPC, qui a révisé ce chapitre.

Suggestion de citation

Rutledge Harding S, Cowan J, Jennings S. Les immunoglobulines. Dans : Khandelwal A, Abe T, éditeurs. Guide de la pratique transfusionnelle [Internet]. Ottawa : Société canadienne du sang, 2022 [cité le JJ MM AAAA]. Chapitre 4. Disponible à : https://developpementprofessionnel.sang.ca

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos suggestions d’amélioration concernant le Guide de la pratique transfusionnelle par le biais de notre formulaire.

Références

1. Gouvernement du Canada. Produits sanguins, immunoglobulines humaines et moment de l'immunisation : Guide canadien d'immunisation. Vol. 2023 (Agence de la santé publique du Canada, 2023).

2. Gelfand, E. Differences between IVIG products: impact on clinical outcome. Int Immunopharmacol 6, 592-599 (2006).

3. Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins. Déclaration du CCN sur l’équivalence clinique de produits plasmatiques de fractionnement sélectionnés. (2022).

4. Lu, H., Lok, A.S., Warneke, C.L., et al. Passive transfer of anti-HBc after intravenous immunoglobulin administration in patients with cancer: a retrospective chart review. The Lancet. Haematology 5, e474-e478 (2018).

5. Suresh, J. & Kyle, B.D. Clinical false positives resulting from recent intravenous immunoglobulin therapy: case report. BMC Infect Dis 21, 288 (2021).

6. Crow, A.R. & Lazarus, A.H. Mechanistic properties of intravenous immunoglobulin in murine immune thrombocytopenia: support for FcgammaRIIB falls by the wayside. Seminars in hematology 53 Suppl 1, S20-22 (2016).

7. Samuelsson, A., Towers, T. & Ravetch, J. Anti-inflammatory Activity of IVIG Mediated Through the Inhibitory Fc Receptor. Science 291, 484-486 (2001).

8. Crow, A., Song, S., Semple, J., et al. IVIg inhibits reticuloendothelial system function and ameliorates murine passive-immune thrombocytopenia independent of anti-idiotype reactivity. British journal of haematology 115, 679-686 (2001).

9. Keller, M.A. & Stiehm, E.R. Passive immunity in prevention and treatment of infectious diseases. Clin Microbiol Rev 13, 602-614 (2000).

10. Winau, F. & Winau, R. Emil von Behring and serum therapy. Microbes Infect 4, 185-188 (2002).

11. Kazatchkine , M.D. & Kaveri , S.V. Immunomodulation of Autoimmune and Inflammatory Diseases with Intravenous Immune Globulin. New England Journal of Medicine 345, 747-755 (2001).

12. Samuelsson, A., Towers, T.L. & Ravetch, J.V. Anti-inflammatory Activity of IVIG Mediated Through the Inhibitory Fc Receptor. Science 291, 484-486 (2001).

13. Tankersley, D.L. Dimer formation in immunoglobulin preparations and speculations on the mechanism of action of intravenous immune globulin in autoimmune diseases. Immunol Rev 139, 159-172 (1994).

14. Larroche, C., Chanseaud, Y., Garcia de la Pena-Lefebvre, P., et al. Mechanisms of intravenous immunoglobulin action in the treatment of autoimmune disorders. BioDrugs 16, 47-55 (2002).

15. Galeotti, C., Kaveri, S.V. & Bayry, J. IVIG-mediated effector functions in autoimmune and inflammatory diseases. Int Immunol 29, 491-498 (2017).

16. Gouvernement du Canada. Protéger l'accès des Canadiens aux immunoglobulines. (éd. Canada, H.) (2018).

17. Prairie Collaborative Immune Globulin Utilization Management Framework Project. Criteria for the clinical use of immune globulin. (Alberta Ministry of Health, Shared Health Manitoba, and Saskatchewan Ministry of Health, 2022).

18. Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins. Projet de plan national en cas de pénurie d’immunoglobulines. (2023).

19. Société canadienne du sang et Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins. Plan national provisoire en cas de pénurie d’immunoglobulines. (2020).

20. Eijkhout, H.W., van den Broek, P.J. & van der Meer, J.W. Substitution therapy in immunodeficient patients with anti-IgA antibodies or severe adverse reactions to previous immunoglobulin therapy. Neth J Med 61, 213-217 (2003).

21. Rachid, R., Castells, M., Cunningham-Rundles, C., et al. Association of anti-IgA antibodies with adverse reactions to gamma globulin infusion. The Journal of allergy and clinical immunology 128, 228-230.e221 (2011).

22. Réseau régional ontarien de coordination du sang. Calculatrice de dose d’IgIV/IMC.

23. Alberta Health Services. IVIG Dosing based on Adjusted Body Weight Calculation. (2018).

24. Nova Scotia Provincial Blood Coordinating Program. IVIG Dose Calculator. (2017).

25. The BC IVIG Utilization Management Program. IVIG Dosing based on Adjusted Body Weight Calculation. (BC Provincial Blood Coordinating Office).

26. Devine, B.J. Gentamicin therapy. Drug intelligence and clinical pharmacy 8, 650-655 (1974).

27. Bertorini, T.E., Nance, A.M., Horner, L.H., et al. Complications of intravenous gammaglobulin in neuromuscular and other diseases. Muscle Nerve 19, 388-391 (1996).

28. Brennan, V., SalomÉ-Bentley, N. & Chapel, H. Prospective audit of adverse reactions occurring in 459 primary antibody-deficient patients receiving intravenous immunoglobulin. Clinical and Experimental Immunology 133, 247-251 (2003).

29. Katz, U., Achiron, A., Sherer, Y., et al. Safety of intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy. Autoimmunity Reviews 6, 257-259 (2007).

30. Nahirniak, S., Blain, H. & Clarke, G. IVIG associated adverse outcomes- comparison to monograph rates and product type. Transfusion 53, SP211 (2013).

31. Cherin, P., Marie, I., Michallet, M., et al. Management of adverse events in the treatment of patients with immunoglobulin therapy: A review of evidence. Autoimmun Rev 15, 71-81 (2016).

32. Schiff , R. Transmission of Viral Infections through Intravenous Immune Globulin. New England Journal of Medicine 331, 1649-1650 (1994).

33. Quest, G., Gaal, H., Clarke, G., et al. Transfusion-related acute lung injury after transfusion of pooled immune globulin: a case report. Transfusion 54, 3088-3091 (2014).

34. Rizk, A., Gorson, K., Kenney, L., et al. Transfusion-related acute lung injury after the infusion of IVIG. Transfusion 41, 264-268 (2001).

35. Pendergrast, J., Armali, C., Callum, J., et al. A prospective observational study of the incidence, natural history, and risk factors for intravenous immunoglobulin-mediated hemolysis. Transfusion 61, 1053-1063 (2021).

36. Santé Canada. ARCHIVÉ -- Bulletin canadien des effets indésirables, Vol. 19, n° 4, octobre 2009.

37. Wilson, J., Bhoopalam, N. & Fisher, M. Hemolytic anemia associated with intravenous immunoglobulin. Muscle & Nerve 20, 1142-1145 (1997).

38. Daw, Z., Padmore, R., Neurath, D., et al. Hemolytic transfusion reactions after administration of intravenous immune (gamma) globulin: a case series analysis. Transfusion 48, 1598-1601 (2008).

39. Kahwaji, J., Barker, E., Pepkowitz, S., et al. Acute Hemolysis After High-Dose Intravenous Immunoglobulin Therapy in Highly HLA Sensitized Patients. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 4, 1993-1997 (2009).

40. Branch, D.R., Hellberg, A., Bruggeman, C.W., et al. ABO zygosity, but not secretor or Fc receptor status, is a significant risk factor for IVIG-associated hemolysis. Blood 131, 830-835 (2018).

41. Bellac, C., Hottiger, T., Jutzi, M., et al. The role of isoagglutinins in intravenous immunoglobulin–related hemolysis. Transfusion 55, S13-S22 (2015).

42. Sekul, E., Chow, C. & Dalakas, M. Magnetic resonance imaging of the forearm as a diagnostic aid in patients with sporadic inclusion body myositis. Neurology 48, 863-866 (1997).

43. Scribner, C.L., Kapit, R.M., Phillips, E.T., et al. Aseptic Meningitis and Intravenous Immunoglobulin Therapy. Annals of internal medicine 121, 305-306 (1994).

44. Kato, E., Shindo, S., Eto, Y., et al. Administration of immune globulin associated with aseptic meningitis. JAMA 259, 3269-3271 (1988).

45. de Albuquerque Campos, R., Sato, M. & da Silva Duarte, A. IgG anti-IgA subclasses in common variable immunodeficiency and association with severe adverse reactions to intravenous immunoglobulin therapy. Journal of clinical immunology 20, 77-82 (2000).

46. Burks , A., Sampson , H. & Buckley , R. Anaphylactic Reactions after Gamma Globulin Administration in Patients with Hypogammaglobulinemia. New England Journal of Medicine 314, 560-564 (1986).

47. Cunningham-Rundles, C., Zhou, Z., Mankarious, S., et al. Long-term use of IgA-depleted intravenous immunoglobulin in immunodeficient subjects with anti-IgA antibodies. Journal of clinical immunology 13, 272-278 (1993).

48. Santé Canada. ARCHIVÉ – Canadian Adverse Reaction Newsletter, Vol. 18, n° 1, janvier 2008.

49. U.S. Food and Drug Administration. FDA Safety Communication: New boxed warning for thrombosis related to human immune globulin products - November 14, 2013. (2013).

50. Marie, I., Maurey, G., Hervé, F., et al. Intravenous immunoglobulin-associated arterial and venous thrombosis; report of a series and review of the literature. British Journal of Dermatology 155, 714-721 (2006).

51. Chapel, H., Spickett, G., Ericson, D., et al. The comparison of the efficacy and safety of intravenous versus subcutaneous immunoglobulin replacement therapy. Journal of Clinical Immunoematology 20, 94-100 (2000).

52. Shehata, N., Palda, V., Bowen, T., et al. The use of immunoglobulin therapy for patients with primary immune deficiency: an evidence-based practice guideline. Transfusion medicine reviews 24 Suppl 1, S28-50 (2010).

53. Racosta, J.M., Sposato, L.A. & Kimpinski, K. Subcutaneous versus intravenous immunoglobulin for chronic autoimmune neuropathies: A meta-analysis. Muscle Nerve 55, 802-809 (2017).

54. Goyal, N.A., Karam, C., Sheikh, K.A., et al. Subcutaneous immunoglobulin treatment for chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Muscle Nerve 64, 243-254 (2021).

55. Gouvernement du Canada. Renseignements sur le produit, Cutaquig. Vol. 2023 (Gouvernement du Canada, 2023).

56. Gouvernement du Canada. Renseignements sur le produit, Hizentra. Vol. 2023 (Gouvernement du Canada, 2023).

57. Gouvernement du Canada. Renseignements sur le produit, Cuvitru. Vol. 2023 (Gouvernement du Canada, 2023).

58. Krishnarajah, G., Lehmann, J.K., Ellman, B., et al. Evaluating dose ratio of subcutaneous to intravenous immunoglobulin therapy among patients with primary immunodeficiency disease switching to 20% subcutaneous immunoglobulin therapy. Am J Manag Care 22, s475-s481 (2016).

59. Mayekar, R.V., Paradkar, G.V., Bhosale, A.A., et al. Recombinant anti-D for prevention of maternal-foetal Rh(D) alloimmunization: a randomized multi-centre clinical trial. Obstet Gynecol Sci 63, 315-322 (2020).

60. Kent, J., Farrell, A.-M. & Soothill, P. Routine administration of Anti-D: the ethical case for offering pregnant women fetal RHDgenotyping and a review of policy and practice. BMC Pregnancy and Childbirth 14, 87 (2014).

61. White, J., Qureshi, H., Massey, E., et al. Guideline for blood grouping and red cell antibody testing in pregnancy. Transfusion medicine (2016).

62. Qureshi, H., Massey, E., Kirwan, D., et al. BCSH guideline for the use of anti-D immunoglobulin for the prevention of haemolytic disease of the fetus and newborn. Transfusion medicine 24, 8-20 (2014).

63. BCSH Anti-D Guidelines 2014 - Amendment 4.8.14. BCSH Guidelines.

64. Meyer, O., Kiesewetter, H., Hermsen, M., et al. Replacement of intravenous administration of anti-D by subcutaneous administration in patients with autoimmune thrombocytopenia. Pediatric blood & cancer 47, 721-722 (2006).

65. Gouvernement du Canada. Vaccins contre l’hépatite B : Guide canadien d'immunisation. Vol. 2023 (Agence de la santé publique du Canada, 2023).

66. Gouvernement du Canada. Vaccins contre la varicelle : Guide canadien d'immunisation. Vol. 2023 (Agence de la santé publique du Canada, 2023)