Le présent rapport annuel porte sur la surveillance des maladies infectieuses transmissibles par le sang et des menaces émergentes pour l’année civile 2024. Une surveillance exercée de façon rigoureuse et en temps opportun est essentielle à la sécurité des réserves de sang. La surveillance des marqueurs de maladies transmissibles détectables dans le sang est essentielle aux enquêtes sur les signalements de transmission éventuelle par transfusion. L’analyse prospective de tout agent pathogène susceptible de constituer un risque assure l’état de préparation continue. Le rapport porte également sur la surveillance des risques de nature non infectieuse liés à certains aspects de la santé et de la sécurité des donneurs.

Surveillance des risques infectieux

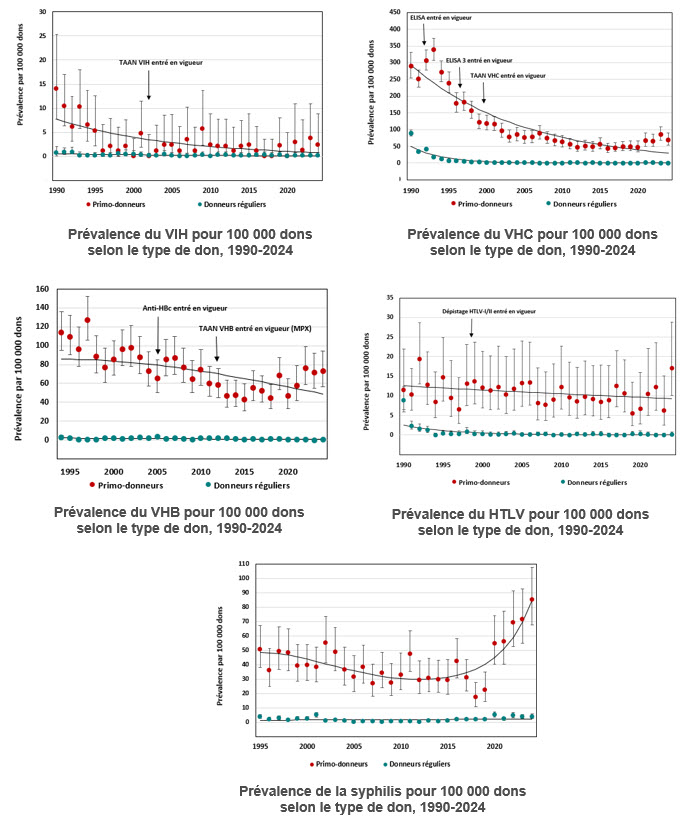

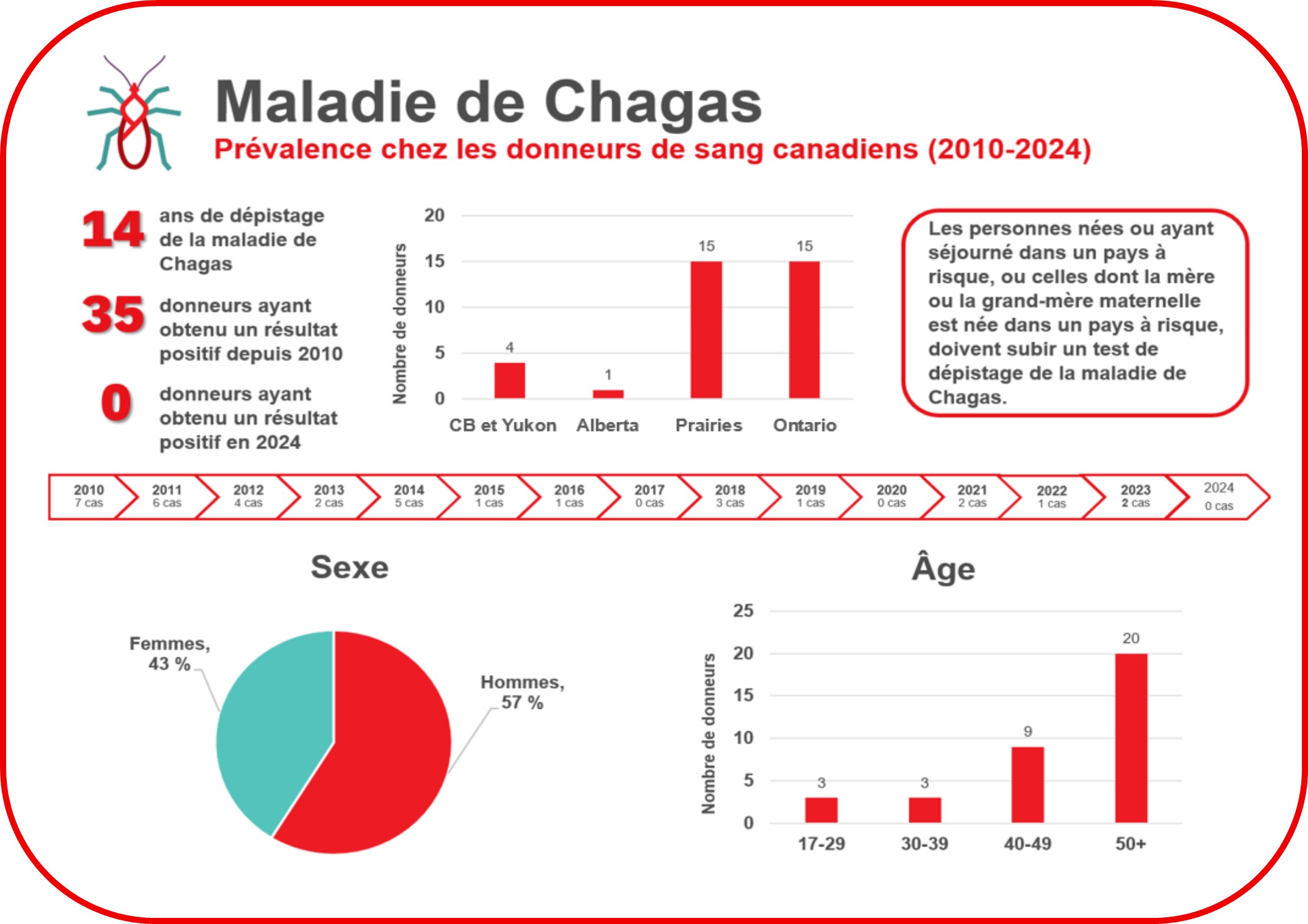

Pour déceler les composants sanguins infectieux et empêcher leur transfusion, nous utilisons les tests de dépistage les plus à jour. En 2024, le taux de maladies transmissibles pour 100 000 dons allogéniques (en vue de transfusions sanguines directes) est demeuré très bas : 0,4 pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH); 7,3 pour le virus de l’hépatite C (VHC); 8,0 pour le virus de l’hépatite B (VHB); 1,9 pour le virus T lymphotrope humain (HTLV); et 12,2 pour le virus de la syphilis. Les tests de dépistage sélectif de donneurs exposés à un risque d’infection par la maladie de Chagas n’ont révélé aucun don contaminé et il y a eu six résultats positifs au test de dépistage du virus du Nil occidental (VNO), ce qui est semblable aux années précédentes. Selon les estimations actuelles, les risques résiduels d’infection par transfusion de sang potentiellement contaminé sont très faibles au Canada : un sur 13,2 millions de dons pour le VIH, un sur 72,1 millions de dons pour le VHC et un sur 4,1 millions de dons pour le VHB. Les enquêtes de retraçage de receveurs et de donneurs n’ont révélé aucune infection par transfusion. Depuis 2016, près de la moitié des dons qui se sont révélés positifs au VIH étaient du sous-type non-B, soit le plus courant chez les hétérosexuels. Le génotype le plus courant pour le VHB était D, suivi de A, B et C. Ces génotypes sont courants dans certaines parties du monde et reflètent probablement la diversité des immigrants au Canada. Les génotypes les plus courants pour le VHC étaient un et trois. Les génotypes viraux observés chez les donneurs ne sont pas très différents de ceux de la population canadienne en général.

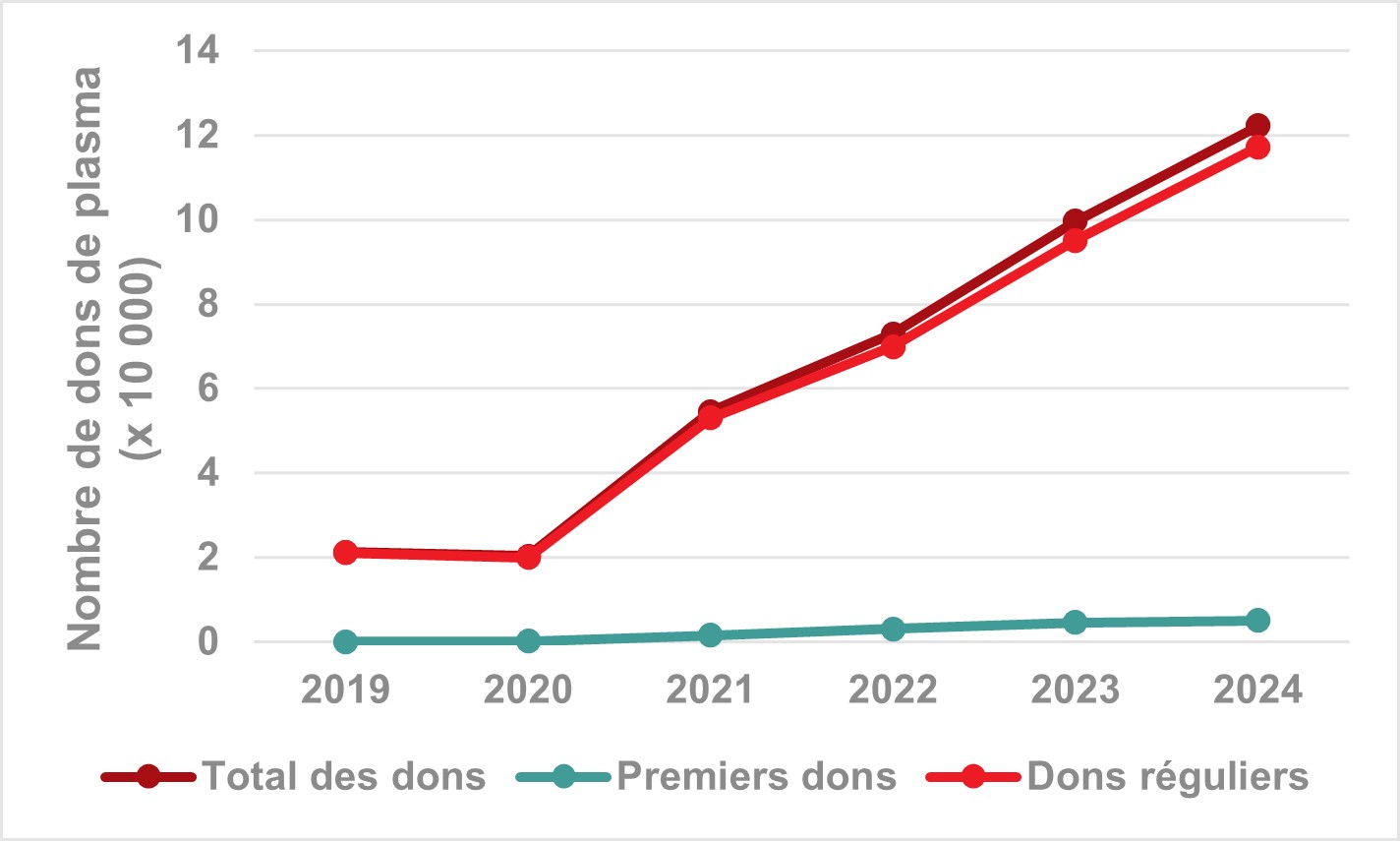

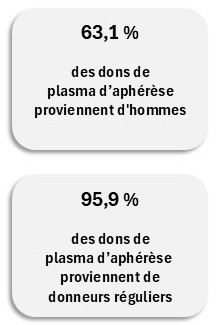

Le plasma recueilli par aphérèse sert à la fabrication de produits de fractionnement plasmatiques, tels que les gammaglobulines intraveineuses (IgIV) et l’albumine. En 2024, 122 214 dons de plasma d’aphérèse ont été recueillis, la plupart provenant de donneurs réguliers (96 %). Les taux de maladies transmissibles pour 100 000 dons de plasma d’aphérèse étaient très bas : 0 pour le VIH, 2,5 pour le VHC, 7 pour le VHB, 4 pour le HTLV et 3,3 pour la syphilis.

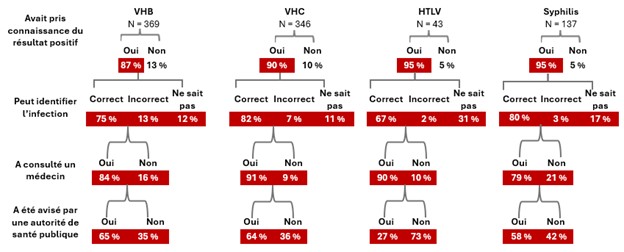

Tous les donneurs qui reçoivent un résultat positif à un test de dépistage des infections transmissibles par transfusion en sont avisés par la poste et, parfois, par téléphone. Les entretiens subséquents avec ces donneurs révèlent que ces avis sont efficaces, car la majorité des donneurs avaient pris connaissance de leur résultat positif. La plupart sont surpris des résultats et obtiennent des soins médicaux.

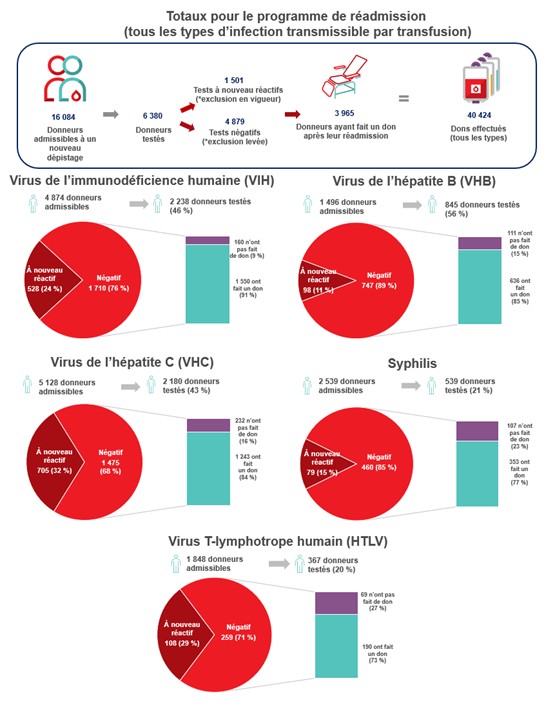

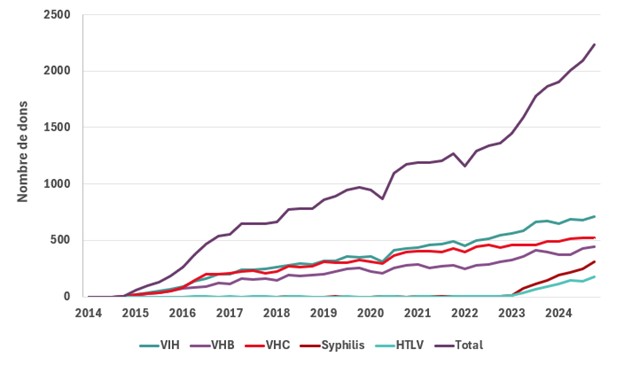

En 2024, on réduisait la teneur en agents pathogènes des plaquettes obtenues par extraction dans toutes les régions, ce qui a presque totalement éliminé le risque de contamination bactérienne. Depuis mai 2024, la teneur en agents pathogènes des plaquettes d’aphérèse est également réduite. En de rares occasions, des plaquettes dont la teneur en agents pathogènes n’a pas été réduite peuvent être distribuées pour des contre-indications cliniques liées aux solutions additives de réduction des pathogènes. Une croissance bactérienne a été détectée dans quatre produits plaquettaires d’aphérèse dont la teneur en agents pathogènes n’avait pas été réduite avant mai. Parmi les 495 donneurs potentiels de cellules souches du sang périphérique ou de moelle osseuse testés, aucun ne s’est révélé positif à un marqueur révélant la présence d’une maladie infectieuse. Des 290 échantillons de cellules souches provenant de mères qui ont fait un don de sang de cordon (sang contenu dans le cordon ombilical et le placenta) après leur accouchement, aucun n’a donné de résultat positif à un marqueur révélant la présence d’une maladie infectieuse. Depuis 2014, les donneurs ayant obtenu des résultats faussement réactifs ou non confirmés au VIH, au VHC ou au VHB ont la possibilité de fournir un échantillon après 6 mois et de recommencer à donner si tous les tests de dépistage sont négatifs. De plus, le 16 janvier 2023, le programme de réadmission des donneurs a été étendu aux donneurs qui avaient obtenu des résultats faussement réactifs au HTLV ou à la syphilis. En date du 31 décembre 2024, près de 4 000 donneurs ont pu recommencer à donner et ont fait plus de 40 000 dons. Le programme de réadmission des donneurs se fait dans le cadre d’un système d’approvisionnement sécuritaire et contribue positivement au bassin de donneurs. Suivant l’élimination des exclusions attribuables aux séjours dans des pays ayant déjà posé un risque d’infection à une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus de 13 000 donneurs préalablement exclus ont été réadmis et environ 8 000 nouveaux donneurs ont fait un don.

Analyses prospectives

Par le passé, des analyses prospectives et des rapports trimestriels ont été produits au sein de la Société canadienne du sang en vue de surveiller les matrices de pathogènes émergents dans le sang et les cellules souches. Ces activités visent à recueillir des données sur différentes variables, ce qui permet à la Société canadienne du sang de se préparer à l’évolution des risques liés à la sécurité et à la suffisance des réserves de sang. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Société canadienne du sang a remarqué un changement dans le paysage de l’information, en particulier à la fin de 2024. Ainsi, cette même année, elle a commencé à planifier l’intégration d’une fonction d’analyse prospective au développement des fonctions du Laboratoire de découverte et de surveillance (LDS). Ce travail se poursuit en 2025.

Le risque de babésiose, une maladie due à un parasite véhiculé par les tiques, demeure sous surveillance. Le parasite, Babesia microti, semble être au premier stade de son installation à quelques endroits au Canada, en particulier au Manitoba. En ce qui concerne le paludisme (malaria), les personnes qui ont voyagé ou résidé dans des régions touchées sont temporairement écartées du don de sang en raison du risque associé à la maladie. Par ailleurs, une période de non-admissibilité de trois semaines est appliquée à toute personne ayant voyagé dans une région autre que le Canada, le territoire continental des États-Unis, Hawaï et l’Europe continentale afin de réduire le risque d’infections découlant de courts voyages, comme l’infection par le Zika.

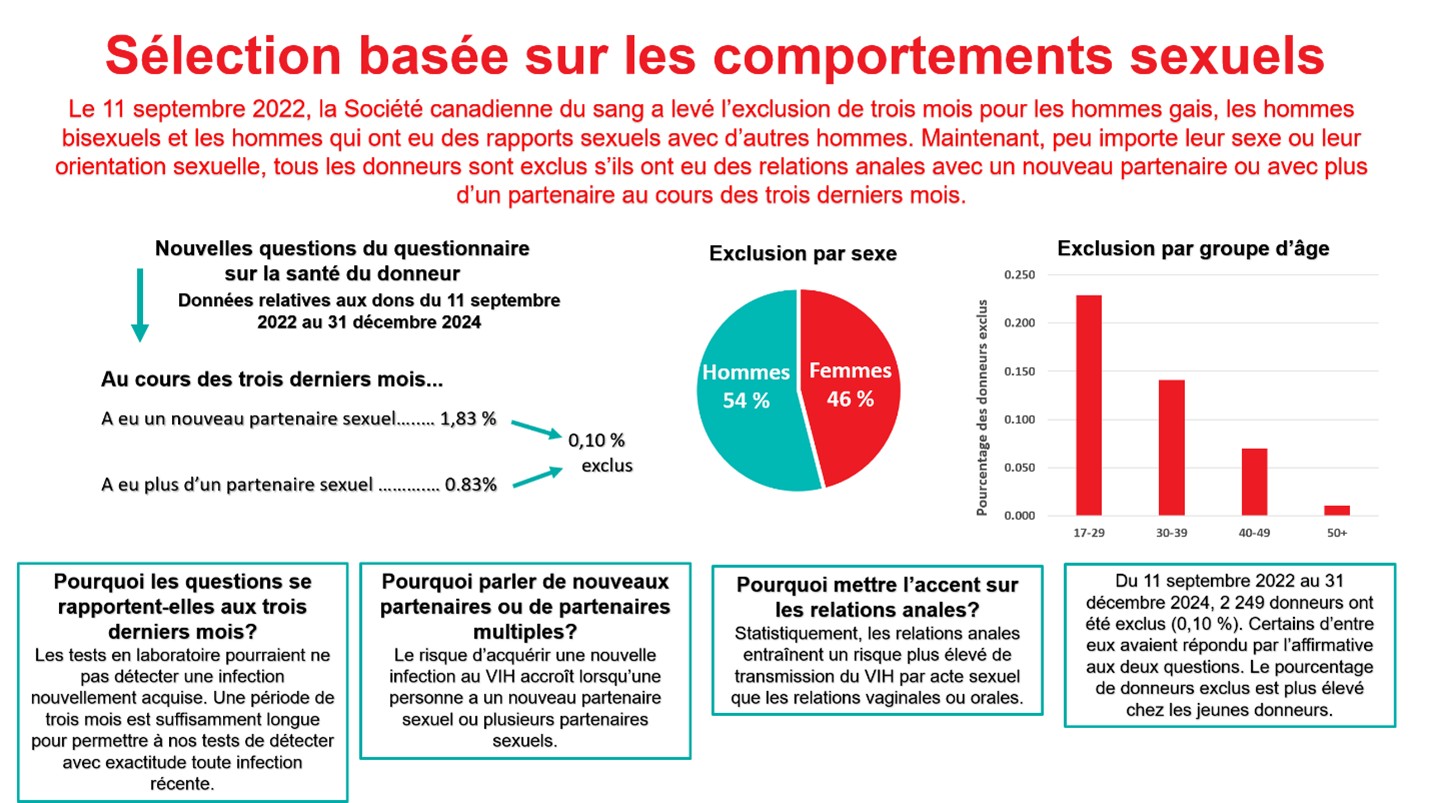

Sélection basée sur les pratiques sexuelles

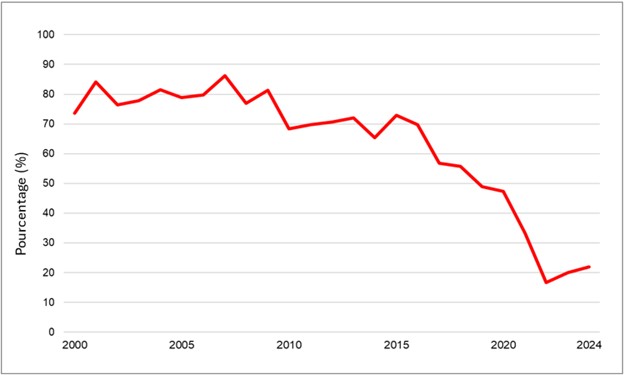

Le 11 septembre 2022, la période d’exclusion de trois mois visant les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes a été supprimée et remplacée par des critères d’admissibilité basés sur des questions relatives aux risques sexuels, questions auxquelles doivent répondre tous les donneurs, peu importe leur sexe ou leur orientation sexuelle. Depuis, sept dons allogéniques et un don de plasma d’aphérèse ont obtenu un résultat séropositif. Le taux de séropositivité est semblable au taux obtenu avant le changement de critère. Depuis l’adoption des nouveaux critères, 0,1 % des donneurs étaient temporairement exclus en vertu des nouvelles questions relatives aux comportements sexuels. Selon les sondages réalisés auprès des donneurs avant et après l’application des critères, la conformité aux nouvelles questions de sélection était sous-optimale. En effet, 0,86 % des donneurs ont répondu par l’affirmative aux questions relatives aux risques sexuels avant l’adoption des nouveaux critères (lorsque la plupart étaient admissibles au don) et 0,76 % y ont répondu par l’affirmative après l’adoption des nouveaux critères alors qu’ils auraient dû être exclus. Des médicaments de prophylaxie préexposition (PPrE) peuvent être utilisés pour prévenir une infection au VIH chez les personnes à risque. Les donneurs qui ont utilisé la PPrE par voie orale au cours des quatre derniers mois sont exclus en raison du risque d’obtenir des résultats faussement négatifs (la prise de médicaments de PPrE par voie injectable, méthode approuvée au Canada en mai 2024, entraîne une exclusion de deux ans). Les échantillons testés pour la PPrE n’ont révélé aucune preuve d’utilisation de ces médicaments chez les hommes ayant fait un premier don ou chez les donneurs séropositifs, mais 2,3 % des échantillons ayant obtenu un résultat positif d’infection à la syphilis et 12,2 % des échantillons des donneurs exclus pour avoir utilisé la PPrE lors d’un don antérieur ont obtenu des résultats positifs pour la PPrE. Cela démontre la complexité des messages concernant les dons et le recours à la PPrE, qui sont contraires aux messages diffusés par les prestataires de soins de santé et les autorités de santé publique en ce qui a trait à la prise de médicaments de PPrE pour réduire le risque d’infection au VIH. Toutefois, malgré la non-conformité révélée par ces deux études, à ce jour, le taux de séropositivité des donneurs demeure stable et faible, comme il est mentionné ci-dessus.

Sécurité des donneurs

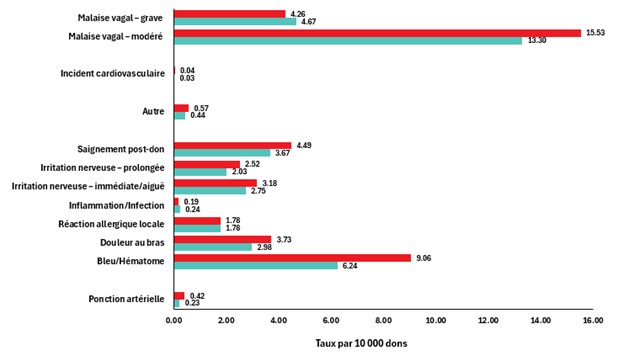

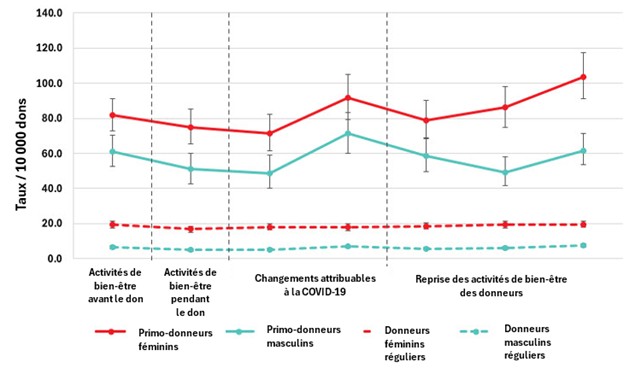

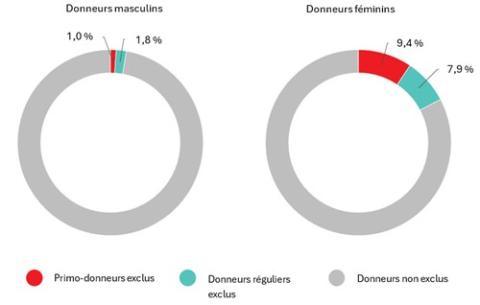

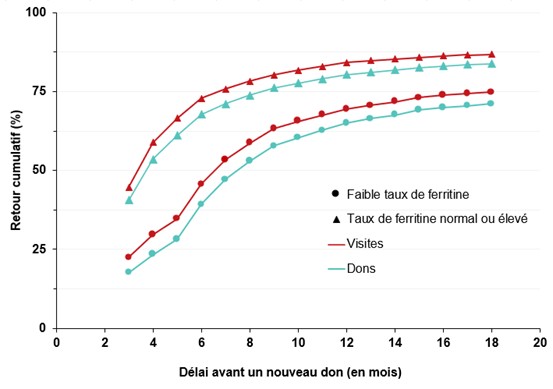

Les réactions indésirables liées aux dons en eux-mêmes sont rares. Les plus courantes sont les réactions vasovagales (évanouissement) et les bleus. Les réactions vasovagales sont plus fréquentes chez les personnes qui font un premier don et chez les jeunes femmes. Les femmes sont plus souvent exclues que les hommes pour cause d’un faible taux d’hémoglobine. Les femmes doivent attendre 84 jours – contre 56 jours pour les hommes – avant de faire un autre don de sang total afin que leur taux de fer puisse se rétablir. Depuis 2023, les femmes qui en sont à leur 10e, 20e, 30e, etc., don doivent subir un test de ferritine, soit une mesure du taux de fer dans le sang qui permet de déceler une carence en fer avant que le taux d’hémoglobine ne chute. Si leur taux de ferritine était faible (≤ 24 µg/L), les donneuses devaient s’abstenir de faire un don pendant au moins six mois et consulter un professionnel de la santé pour subir d’autres tests et obtenir des conseils concernant la prise de suppléments de fer. Environ un quart de ces donneuses avaient un faible taux de ferritine, même si leur taux d’hémoglobine était normal au moment de faire leur don. Ce taux inférieur à la normale était associé à une fréquence de don plus élevée. Après 18 mois, 75 % des donneuses dont le taux de ferritine était faible ont été réadmises contre 86 % des donneuses dont le taux de ferritine était normal ou élevé. La durée de la période d’exclusion attribuable à un faible taux d’hémoglobine a été réduite et leur réadmission prenait plus de temps. Il est important de vérifier le taux de ferritine des donneurs pour s’assurer que leur taux de fer est normal et protéger leur santé.

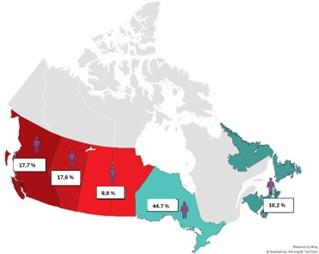

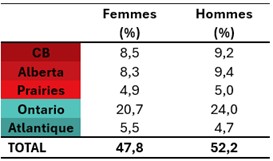

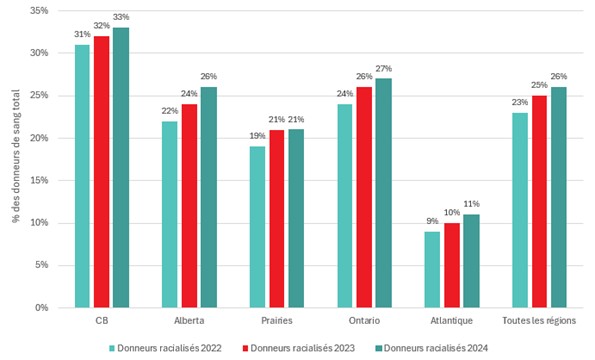

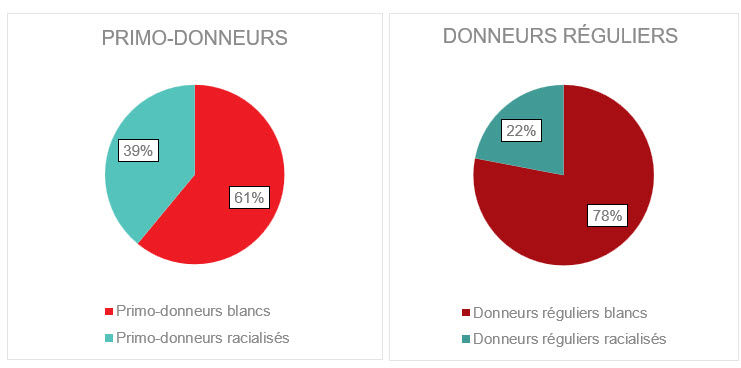

Démographie des donneurs

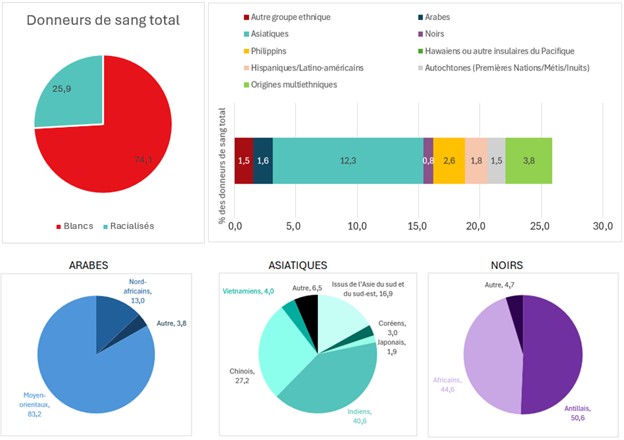

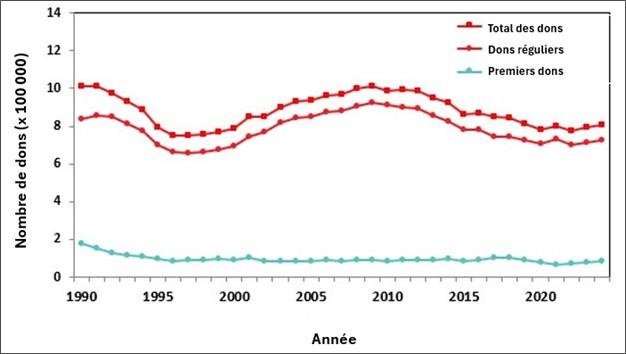

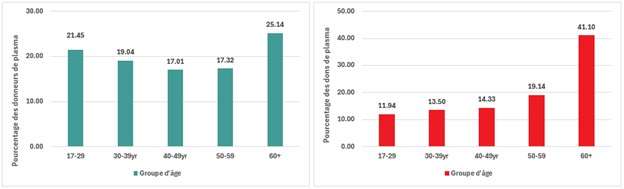

La plupart des dons de sang total proviennent de personnes qui ont déjà donné. Un peu plus de la moitié proviennent d’hommes et environ un quart, de personnes âgées de plus de 60 ans. Environ 45 % des dons proviennent de l’Ontario. Selon les réponses à une question volontaire concernant la race ou l’ethnicité, plus d’un quart des dons de sang total proviennent de personnes noires, autochtones ou racisées. La plupart des dons de plasma d’aphérèse proviennent de personnes qui ont déjà donné. Même si un quart des donneurs de plasma d’aphérèse sont âgés de plus de 60 ans, ils sont responsables d’environ 40 % des dons. Un peu plus de la moitié des dons proviennent de l’Ontario et un peu moins d’un quart proviennent de personnes noires, autochtones ou racisées.

![Figure 10. Pourcentages des dons sélectionnés ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage des médicaments utilisés pour prévenir les infections au VIH (prophylaxie préexposition [PPrE]).](/sites/default/files/2025-10/Figure%2010._0.jpg)