Le dépistage bactériologique des plaquettes à la Société canadienne du sang

Auteurs : Aditi Khandelwal, MDCM, FRCPC; Sandra Ramirez-Arcos, M.Sc., Ph.D; et Mark Bigham, M.D., M.H.Sc., FRCPC

Publication : Mars 2021

Dernière mise à jour : Septembre 2022

Public cible : Technologues de laboratoires médicaux travaillant dans un laboratoire d’hôpital, médecins spécialistes en transfusion

Introduction

À la Société canadienne du sang, toutes les unités de plaquettes d’aphérèse et de plaquettes mélangées prélevées par extraction de la couche leucoplaquettaire qui n’ont pas été traitées au psoralène (plaquettes non traitées) sont soumises à un test de dépistage bactériologique au début de leur période de conservation. Ce test de routine est en place depuis 2004. Il y a quelques années, en 2017, l’adoption d’un nouveau programme a prolongé à 7 jours la durée de conservation des unités plaquettaires non traitées, durée qui était jusque-là de 5 jours.

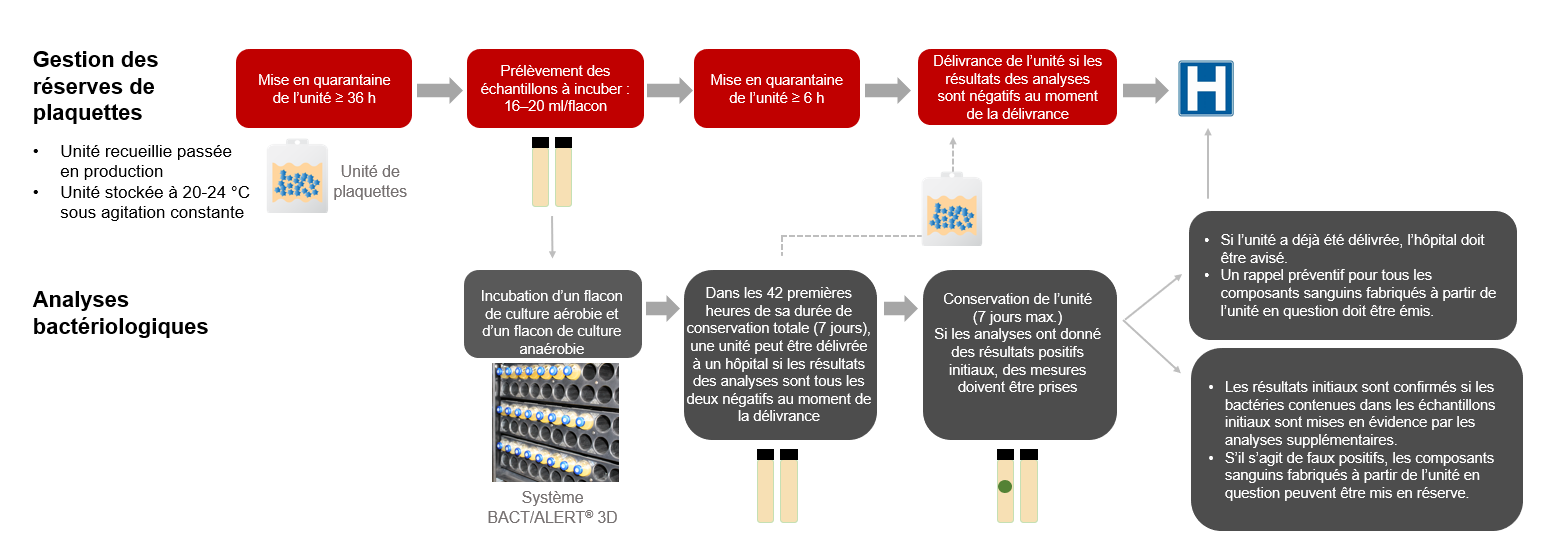

La foire aux questions ci-dessous permet aux personnels hospitaliers de mieux comprendre la façon dont les résultats positifs aux analyses bactériologiques leur sont transmis, ainsi que ce que cela implique pour eux et la Société canadienne du sang (figure 1).

Depuis 2022, des unités de plaquettes traitées au psoralène sont également disponibles dans certaines régions du Canada. Comme ces unités ont une teneur réduite en agents pathogènes, elles ne sont pas soumises au test de dépistage bactériologique de routine au début de leur durée de conservation. Toutefois, dans le cadre d’un programme de contrôle de la stérilité, 1 % des unités de plaquettes à charge pathogène réduite font l’objet d’un dépistage bactériologique à la date de péremption, comme l’exige l’Association canadienne de normalisation.

Pour plus d’informations sur les produits plaquettaires de la Société canadienne du sang, consultez les ressources suivantes :

- Guide clinique, chapitre 2 — Les composants sanguins

- Guide clinique, chapitre 6 — Sélection des donneurs, dépistage des maladies transmissibles et réduction des agents pathogènes

- Guide clinique, chapitre 18 — Transfusion de plaquettes, l’allo-immunisation et la prise en charge de l’état réfractaire aux plaquettes

- Circulaire d’information — Plaquettes mélangées (CPD) PD, plaquettes d’aphérèse1

- Circulaire d’information — Mélanges plaquettaires traités par psoralène2

Foire aux questions

À quel moment les plaquettes sont-elles soumises au dépistage bactériologique?

Le dépistage des bactéries fait partie du processus de production. Après une quarantaine d’au moins 36 heures, on prélève des échantillons de chaque unité de plaquettes non traitées pour réaliser des cultures de bactéries aérobies et anaérobies. Ces échantillons sont inoculés dans des flacons d’hémoculture BACT/ALERT®, lesquels sont incubés pendant 7 jours dans le système BACT/ALERT® 3D (BACT). Une fois les échantillons prélevés, les unités de plaquettes non traitées sont remises en quarantaine pendant un minimum de 6 heures.

Peut-il arriver que les hôpitaux reçoivent des plaquettes non traitées ayant donné des résultats positifs?

Les plaquettes non traitées ne sont délivrées aux hôpitaux que si les résultats des cultures bactériennes réalisées à l’aide du système BACT sont négatifs au moment de la délivrance, ce qui peut arriver avant la fin des 7 jours d’incubation.

Si l’on constate une croissance bactérienne après l’envoi aux hôpitaux (« résultat positif initial »), on prévient les hôpitaux concernés et on émet un rappel préventif pour tous les composants sanguins fabriqués à partir de l’unité en question.

Les résultats positifs initiaux font-ils l’objet d’une confirmation par des analyses supplémentaires?

En cas de résultat positif initial, des analyses de confirmation sont réalisées sur l’unité d’origine si celle-ci est disponible. Sinon, elles sont réalisées sur les concentrés de globules rouges associés (uniquement pour les mélanges de plaquettes). Il y a confirmation des résultats lorsque les bactéries détectées dans l’échantillon initial sont mises en évidence par des analyses supplémentaires.

Quel est le risque que les plaquettes ayant reçu un résultat positif initial soient effectivement contaminées?

Dans les données obtenues par la Société canadienne du sang entre août 2017 et décembre 2020, seuls 0,1 % des plaquettes préparées par extraction de la couche leucocytaire et 0,04 % des plaquettes obtenues par aphérèse se sont révélés effectivement contaminés par des bactéries. Pendant cette même période, le pourcentage d’unités de plaquettes ayant fait l’objet d’un rappel en raison de l’obtention d’un résultat positif initial avec le système BACT et dont le résultat initial a été confirmé était de 27,9 % des plaquettes préparées par extraction de la couche leucocytaire et de 5,5 % des plaquettes obtenues par aphérèse. La majorité des bactéries détectées étaient des bactéries commensales de la peau3. Pour consulter les données les plus récentes, reportez-vous au Rapport de surveillance de la Société canadienne du sang.

Quelle est la procédure à suivre en cas de rappel de produit dû à une contamination bactérienne?

Si l’unité a déjà été transfusée, il convient d’évaluer l’état clinique du patient et de passer en revue son dossier médical afin de déterminer s’il y a eu une infection bactérienne par voie transfusionnelle.

Il est également conseillé de consulter le responsable du service transfusionnel de l’hôpital afin de connaître les procédures à suivre pour la prise en charge clinique et la consignation des éléments cliniques.

Les signes cliniques peuvent inclure de la fièvre, des frissons, une rigidité, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et musculaires, une hypotension, de l’hémoglobinurie, un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée et/ou de l’insuffisance rénale. D’autres critères cliniques sont présentés dans le document Lignes directrices relatives aux enquêtes sur les cas soupçonnés de contamination bactérienne transfusionnelle, publié par l’Agence de la santé publique du Canada4. S'il n'y a aucun signe de septicémie bactérienne, aucune action supplémentaire (y compris la notification des receveurs) n'est requise5. Si l’état clinique du patient suggère une infection bactérienne par voie transfusionnelle, il convient de suivre la procédure recommandée par l’Agence de la santé publique du Canada pour réaliser l’investigation — à noter que l’investigation peut s’avérer compliquée en cas d’infection prétransfusionnelle ou de prise d’antibiotiques.

Toute suspicion d’infection bactérienne par voie transfusionnelle doit être signalée à la Société canadienne du sang à l’aide du formulaire de déclaration de réactions transfusionnelles appropriée à votre province ou territoire. Vous trouverez plus de détails sur les procédures à suivre ainsi que des liens vers les formulaires appropriés dans ce guide : Déclaration des réactions transfusionnelles indésirables.

Que fait la Société canadienne du sang en cas de résultat positif initial?

En cas de résultat positif initial, des analyses supplémentaires sont effectuées par le laboratoire de la Société canadienne du sang sur la culture de plaquettes incriminée, ainsi que sur l’unité d’origine et les composants dérivés, s’il y a lieu et s’ils sont disponibles. La réalisation de ces analyses peut prendre plusieurs semaines après le rappel des produits. Bien que ces analyses supplémentaires ne soient pas destinées à la prise en charge clinique des patients, la Société canadienne du sang fournira, pour toutes les unités associées déjà transfusées, les résultats de la coloration de Gram et de l’identification bactérienne dès que possible.

Pour toute question concernant les résultats de suivi, veuillez vous adresser au responsable du service transfusionnel de votre hôpital ou à un directeur médical à la Société canadienne du sang.

Figure 1 : Procédure d’analyse bactériologique pour les plaquettes non traitées

Références

- Société canadienne du sang. « Plaquettes mélangées (CPD) PD, plaquettes d’aphérèse », Circulaire d’information, 2022. https://www.sang.ca/fr/hopitaux/produits/composants-sanguins/circulaires-dinformation (accédé le 12 septembre 2022).

- Société canadienne du sang. Circulaire d’information, Pooled Platelets Psoralen Treated, 2022. https://www.sang.ca/fr/hopitaux/produits/composants-sanguins/circulaires-dinformation (accédé le 12 septembre 2022).

- Ramirez-Arcos S, Evans S, McIntyre T, Pang C, Yi Q-L, DiFranco C, Goldman M. Extension of Platelet Shelf Life with an Improved Bacterial Testing Algorithm. Transfusion 2020; 60: 2918-28. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/trf.16112.

- Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices relatives aux enquêtes sur les cas soupçonnés de contamination bactérienne transfusionnelle, 2007. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2008-34/lignes-directrices-relatives-enquetes-contamination-bacterienne-transfusionnelle.html (accédé le 24 février 2021).

- Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins et Société canadienne du sang. Recommandations pour prévenir les transfusés en cas de rappel de produits, 2015. http://www.nacblood.ca/resources/guidelines/recall-recipient-notification.html.